Jean-Jacques Rousseau siempre gustó de nadar a contracorriente, como un enfant terrible que no se dejaba arrastrar por modas u opiniones, tal vez porque entendió la filosofía como un compromiso existencial más que profesional. Creció acompañado de muchas lecturas en las que “se formó ese espíritu libre y republicano, ese carácter indomable y altivo, incapaz de sufrir el yugo y la servidumbre” (Rousseau, 1997, 34).

Vida y obra

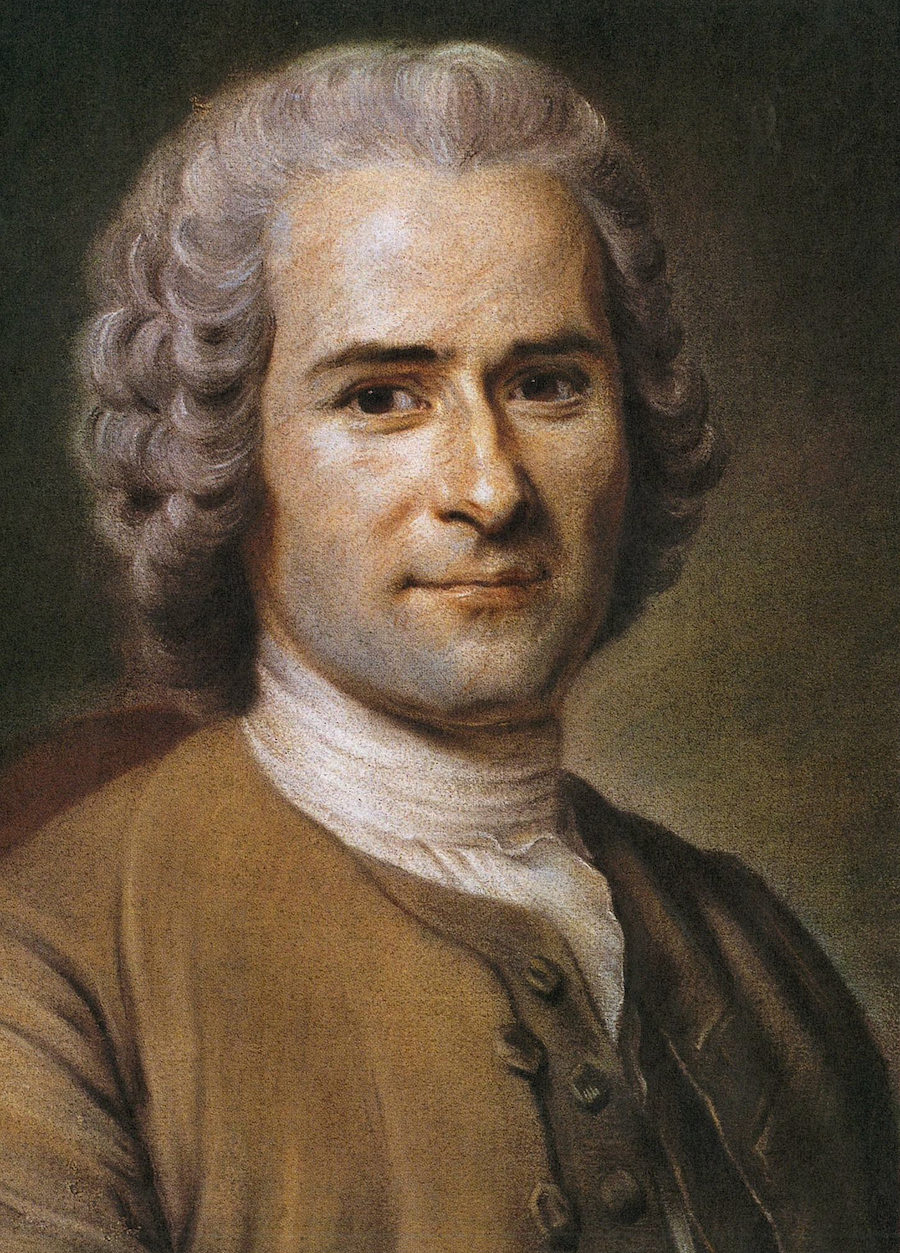

Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra en 1712, en el seno de una familia humilde de artesanos. Pese a perder a su madre al nacer, su infancia fue feliz, con una educación autodidacta, mayormente informal, acompañado de muchas lecturas en las que “se formó ese espíritu libre y republicano, ese carácter indomable y altivo, incapaz de sufrir el yugo y la servidumbre” (Rousseau, 1997, 34). Su adolescencia y juventud, sin embargo, lo arrojaron lejos de casa, ejerciendo todo género de oficios: de aprendiz de grabador a copista de partituras musicales, pasando por lacayo, secretario o preceptor en familias aristocráticas; así, hasta su llegada a la cosmopolita París, allá por 1742, su vida estuvo marcada por el signo del anonimato y la movilidad geográfica, por la errancia y precariedad.

Asentado en la capital, Rousseau empezó a frecuentar los círculos ilustrados, colaborando como articulista para la flamante Encyclopédie, mientras intentaba sin éxito afianzar su carrera como músico y compositor. Sin embargo, en 1750 saltó a la fama de la noche a la mañana, cuando la Academia de Dijon galardonó con el primer premio su Discurso sobre las ciencias y las artes, obra que suscitó un auténtico revuelo. A ese primer Discours le siguió en 1755 el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, que ratificó su condición de ensayista y brillante polemista, aunque su polifacética producción se mostró versátil en distintos géneros: desde óperas hasta piezas teatrales, desde textos sobre anotación musical hasta poesía o tratados de economía política, sin olvidar su exitoso estreno en el arte novelístico con Julia, o la nueva Eloísa, de 1761, y desde luego su legado epistolar, público como privado, uno de los más ingentes en la historia del pensamiento.

El año 1762 marcó un punto de inflexión decisivo en la vida y obra rousseaunianas. La simultánea aparición de El contrato social y Emilio, o De la educación desembocó en su condena pública por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas en París y Ginebra. Ese contexto de hostilidad supuso el inicio de una convulsa época marcada por proscripciones y viajes sin rumbo fijo por distintas ciudades europeas. Sintiéndose perseguido y abandonado por sus contemporáneos, sus años finales encontraron un refugio en investigaciones botánicas y por supuesto en sus escritos autobiográficos, un género literario del que puede considerarse su padre moderno: desde sus célebres Confesiones hasta Las ensoñaciones de un paseante solitario, ambas publicadas con carácter póstumo; léanse como escritos de (auto)justificación y exculpación, de fuerte deseo de insularidad, donde estilizó su vida en los márgenes de una soledad tan querida como buscada en la naturaleza. Murió, ya de nuevo en París, en 1778.

Les Charmettes, Chambéry. Residencia de Jean-Jacques Rousseau de 1735 a1736. En la actualidad convertida en museo dedicado a Rousseau.

Un ilustrado crítico de la Ilustración

Rousseau es por supuesto un ilustrado, un hijo del Siglo de las Luces, pero ciertamente un hijo díscolo. Siempre gustó de nadar a contracorriente, como un enfant terrible que no se dejaba arrastrar por modas u opiniones, tal vez también porque entendió la filosofía como un compromiso existencial más que profesional. En la época de las academias doctas, su actitud fue más bien antiacadémica, contestataria, y su poderosa capacidad de irritar a los philosophes, cuya amistad inicial terminaba siempre en sonadas rupturas (Voltaire, Diderot, D’Holbach, etc.), se debió en parte al hecho de verlos como formando parte del mundo que ellos criticaban. Sin duda, su irrupción resultó novedosa para un espacio público burgués en plena configuración, al ejercerse desde un doble papel de observador e implacable acusador de la sociedad: alguien que mira la civilización en que vive y, debajo de su pompa y boato, descubre podredumbre que sin reparos empieza a denunciar con un hechizante estilo de escritura. Como “hombre de letras que hablaba en contra de las letras” (Starobinski, 1983, 261), ya su primera acusación en el Discours de 1750 se dirigió contra quienes, pertrechos de optimismo, confiaban en el imparable poder de la cultura y la función social del conocimiento científico. Así que detrás de su elocuente retórica, la tesis del premiado era nítida: frente a la convicción ilustrada de que la felicidad de la especie humana llegaría con el progreso de las ciencias y de las artes, ninguna de las dos habría contribuido a promover la libertad ni mejorar la moralidad colectiva, sino que velaban la opresión social y la corrupción de las costumbres; ambas, de hecho, deberían empezar a juzgarse no tanto por los placeres que aportan cuanto por las miserias que esconden:

Las ciencias, las letras y las artes […] extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro con que aquellos hombres están cargados, ahogan en ellos el sentimiento de esa libertad originaria para la que parecían haber nacido, les hacen amar su esclavitud y forman lo que se llama pueblos civilizados (Rousseau, 52005, 7).

Con su estilo desafiante, Rousseau atacó un punto ciego que todavía hoy reviste una innegable actualidad: bajo la apariencia de brillantez e ingenio, el aparato cultural de las Lumières semejaba a una inmensa pompa de jabón que escondía hipocresía, egoísmo y vanidad, como un falso decorado engalanado con discursos vacuos y formalismos sin sustancia donde la distancia entre las palabras y las acciones de sus protagonistas no coincidían en absoluto; en los salones parisinos, sin ir más lejos, se podía decir de todo, pero no se creía nada de lo que se decía, y frente a la búsqueda de la verdad o el saber se habrían impuesto valores como el prestigio, el lujo o la opinión de los demás. En suma: además de tender hacia un modelo homogeneizador de la cultura –basta pensar en su crítica al teatro (Rousseau, 1994a)–, la civilización moderna consagraba la divergencia entre el ser y el parecer, una antítesis habitual en la época del Tartufo que Rousseau llevará a un extremo dramático decisivo. “Nadie se atreve ya a aparecer lo que es, y en esta perpetua compulsión, los hombres que forman este rebaño que se llama sociedad, puestos en las mismas circunstancias, harían siempre las mismas cosas” (ibid., 9).

Una primera faceta quedaría así introducida: como áspero crítico de la cultura y de la civilización, Rousseau arriesgó un diagnóstico sobre los males de una sociedad que juzgaba como inauténtica, denunciando la omnipresencia del amor propio (amour propre), “sentimiento relativo, ficticio y nacido dentro de la sociedad, que lleva a cada individuo a hacer más caso de sí que de cualquier otro, que inspira a los hombres todos los males que se infligen mutuamente” (ibid., 235). Al mismo tiempo, sin embargo, quiso buscar también una explicación de cómo y por qué esos vicios, mentiras y miserias habrían llegado a configurarse en la propia condición humana, un enfoque novedoso donde el ginebrino supo problematizar las complejas relaciones entre naturaleza y cultura: pues si el hombre civilizado estaba degenerado, si el velo que cubría su sociedad disimulaba sus genuinos sentimientos naturales, ¿cuál habría el verdadero hombre, si es que lo hubo, y cómo indagar las fuentes de esa desigualdad que seguía perpetuándose?

Rousseau en traje armenio. Pintura al óleo por Allan Ramsay

La cuestión del hombre: sobre el estado de la naturaleza y la desigualdad

En el segundo Discurso, leemos la siguiente declaración de principios: “Es del hombre de quien voy a hablar” (ibid., 117), entre otras cosas porque “el más útil y el menos avanzado de todos los conocimientos humanos me parece ser el del hombre” (ibid., 109). Sin embargo, a propósito de cómo estudiar al hombre, Rousseau fue el primer filósofo que, ejerciendo también de primer etnólogo (Lévi-Strauss), puso el acento en la forma de mirarnos a nosotros mientras lo estudiamos (Rousseau, 2006, 25). Al menos dos vertientes de esta praxis me parecen reseñables.

Por un lado, sabemos que la exigencia de mirarnos de otro modo la práctico consigo mismo, mirando a lo lejos pero hacia adentro, como tenaz observador que hizo de sí mismo su mejor (y más contradictorio) instrumento de observación: todo el arte de introspección ejercido en sus Confesiones, todo el recurso obsesivo a la interioridad y el abandono al sentimiento revelan que, para Rousseau, escribir sobre sí era un acto individual e intransferible vinculado a la conciencia moral, en el sentido de que estudiarse a uno mismo, “por dentro y por debajo de la piel” (Rousseau, 1997, 27), significaba buscar la sinceridad del corazón y detectar sus más mínimas alteraciones. Apenas sorprende que fuera el precursor del Sturm und Drang o el romanticismo: si el sentimiento era la primera modalidad de la existencia humana, mucho antes que la razón, el entendimiento o las ideas, debíamos observar nuestra existencia como un constante encadenamiento de afecciones secretas que nos constituyen, sugiriéndonos el pavoroso vértigo de la diferencia con los otros y con uno mismo, su incomunicación y opacidad siempre acechantes; sin ese compromiso (público) de observación (privada), su vida no habría podido consagrarse a su reiterada búsqueda de la verdad. En este sentido, en la historia de las ideas hay pocos pensadores cuya vida y obra se encuentren tan entrelazadas. Rousseau gustó de enmascararse en sus autobiografías y personajes literarios, trasuntos de sus encrucijadas vitales; y qué duda cabe que lo hizo para justificarse y defenderse, en relatos apologéticos que se mueven entre la autocompasión y el lamento de sí, la impostura y la manía persecutoria. Pero al mismo tiempo articulaban un esconderse para mostrarse mejor: posicionarse frente al ruido y la superficialidad del mundo exterior mediante una escritura que, desde los márgenes de una soledad querida, buscaba un ideal de transparencia enfrentada con la mentira y el egoísmo.

Por otro lado, es bajo la exigencia de mirarnos de otra forma cómo pueden introducirse sus conocidas ideas sobre el estado de la naturaleza y el buen salvaje, herramientas ambas que servirían para examinar los fundamentos de la sociedad y juzgar su presente. Su centralidad es indiscutible, aunque conviene deshacer un equívoco: el état de nature es un “estado que ya no existe, que quizá no ha existido, que probablemente no existirá jamás” (Rousseau, 52005, 111). Como reconstrucción experimental de los orígenes de la humanidad, se sustrae a la investigación empírica: ni remite a un periodo histórico particular (ibid., 120), ni a un paraíso perdido que canta un elogio al primitivismo. Pero siendo impracticable como experiencia científica, sí nos abre a la experiencia filosófica del pensar: como hipótesis para conjeturar la progresiva civilización de la humanidad, ofrece un punto de referencia para que, como viera Kant –su mejor lector–, el hombre “mirase a él desde el puesto en que ahora se encuentra” (2014, 241), determinando los aspectos corrompidos que se habrían introducido en nuestra naturaleza humana, en un arco desde sus orígenes prepolíticos hasta la aparición de la propiedad privada y la desigualdad, pasando por la instituciones del lenguaje o la familia, entre otros muchos dispositivos. Claro que no cabría volver a dicho estado primordial, ni predicar una huida de la civilización a “cuatro patas” (Voltaire); el ginebrino sabe que la sociedad es un hecho irreversible, resultado de la perfectibilidad del ser humano y su especie (Rousseau, 52005, 132), y como ser social dotado de razón estaría capacitado para (re)descubrir un sentimiento moral incluso en la peor de las corrupciones. No hay que dar al hombre por perdido, pues solo en sociedad podríamos convertirnos en seres morales: pesimismo histórico, sí, con briznas de fatalismo, pero siempre compensado por un optimismo antropológico.

A la luz de esta prevención, ¿quién sería ese homme sauvage que habría vivido aislado y en armonía con la naturaleza? Libres e iguales, solitarios y ociosos, los hombres salvajes habrían vivido en sí mismos (ibid., 203), en contacto directo con las cosas, sin necesidad de transformar el mundo para satisfacer sus necesidades: su comunicación sería silenciosa, su lenguaje y sus signos, naturales, como la voz y el gesto, expresión y presencia viva de un sentimiento primigenio. Sin embargo, la flexión decisiva en la descripción rousseauniana es otra, y reviste una dimensión moral: y es que ese hombre salvaje sería bueno por naturaleza –a diferencia de Hobbes, para quien el hombre sería malo por naturaleza–, pero habría sido corrompido por la sociedad. De este modo, el mito milenario del salvaje –que es un mito sobre la imagen y encarnación del Otro, cuya representación iconográfica y expresiones literarias atraviese toda nuestra civilización occidental– es reconstruido moralmente en clave moderna: el buen salvaje de Rousseau sirve para reflejar una alteridad, que somos siempre nosotros, y narrar el mito de un otro que siempre fuimos nosotros; de ahí que articule una narrativa conjetural sobre la caída, que entremezclaría también el imaginario del mito de la Edad de Oro con la cristiana atribución de la responsabilidad del mal a la humanidad, una versión secularizada del pecado original que habría nacido, sin embargo, de las consecuencias de la organización de la sociedad humana. Tales son algunos de los avatares de la “bondad natural”, que emerge como una línea maestra que, como expresó en la famosa carta a Beaumont de noviembre de 1762, daría unidad a todo su pensamiento:

El principio fundamental de toda moral, sobre el cual he razonado en todos mis escritos […] es que el hombre es naturalmente bueno, amante de la justicia y el orden, que no hay perversidad original en el corazón humano y que los primeros impulsos de la naturaleza son siempre rectos (Rousseau, 1994b, 61).

En la evolución que conduce al hombre del estado natural al de civilización habría que distinguir varias etapas, y sin duda una lectura habitual la interpreta como degradación de una suerte de inocencia original perdida en favor de su alienación en las cosas materiales. Habrá quien crea identificar una anticipación de Marx, aunque esta denuncia rousseauniana se articuló, a mi entender, desde su formidable gusto por las paradojas: y es que los progresos materiales de la civilización, las instituciones políticas y la conquista moderna de la libertad no generaban progreso moral, por mucho que el derecho natural proclamase la igualdad natural de todos los hombres; es más, tales progresos continuaban siendo perfectamente compatibles con la explotación del hombre por el hombre, la descomposición de lazos fraternales comunitarios y la generación de nuevas desigualdades insolidarias, o la perpetuación de viejas. Dotado de una enorme sensibilidad, la denuncia de Rousseau siempre fue incómoda porque señalaba desigualdades no tanto físicas o naturales cuanto sociales y económicas, que son siempre desigualdades de naturaleza moral o política, pues depende de una especie de convención que está establecida, o cuando menos autorizada, por el consentimiento de los hombres. Esta última consiste en los diferentes privilegios de los que gozan unos en detrimento de los otros, como el ser más ricos, más honrados, más poderoso que ellos o, incluso, hacerse obedecer (ibid., 118).

¿Absolutismo igualitario, por tanto? No, más bien que “ningún ciudadano sea suficientemente opulento como para comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para ser obligado a venderse” (Rousseau, 52017, 58). Así, bajo esta luz, su tratamiento de la propiedad privada, fuente por excelencia de la desigualdad cuya escena originaria ha sido mil veces citada (Rousseau, 52005, 161 s.), adquiere mejores contornos. Más allá de la ignorancia de quienes le atribuyen la abolición de la propiedad privada, su defensa de la propiedad como derecho sagrado sobre el que se asentaba la sociedad política quiso, antes bien, ser compatible con la defensa de la pequeña propiedad del campesino o artesano sobre sus medios de producción; lejos de exigir una nivelación de las condiciones, reclamó que la propiedad permaneciese limitada a las necesidades reales del individuo, de modo que la fundamentación del derecho de propiedad no desembocara en una defensa de la propiedad desigualitaria ilimitada, algo que venía agudizándose en un contexto creciente de proletarización del campesinado francés a mediados de siglo, esto es, la expulsión de sus tierras de una parte de los pequeños propietarios o usufructuarios: entreviendo la transformación que se estaba produciendo en las relaciones sociales con la introducción del sistema capitalista, las relaciones de libertad e independencia que sostenían entre sí productores independientes se habían resquebrajado dejando paso a la servidumbre de nuevas relaciones salariales (ibid., 203).

Portada del Contrato Social 1762 por Jean-Jacques Rousseau

La cuestión del ciudadano, o sobre un nuevo pacto de asociación

Aunque la civilización hubiera causado muchos de nuestros males, Rousseau entendía que solo devenimos hombres tras hacernos ciudadanos; de hecho, por mucho que el Estado moderno sea un momento más dentro del proceso de decadencia moral que se habría desencadenado cuando estos comenzaron a alejarse de su estado natural, renunciar hoy a su libertad “equivale a renunciar a su cualidad de hombre, a los derechos de la humanidad e incluso a sus deberes” (52017, 10). Por consiguiente, al tomarse en serio la idea de que el hombre que no goza de una libertad completa no es un hombre, la filosofía rousseauniana se torna inevitablemente política: debemos buscar los fundamentos generales del buen gobierno, saber qué regímenes pueden construirse sobre bases legítimas y, sobre todo, pactar entre todos algún principio de la autoridad civil fundadora de derecho político, sin que por ello dejemos de ser lo que somos. Esta es, claro está, la pesquisa iniciada en El contrato social:

Quiero averiguar si en el orden civil puede haber alguna regla de administración legítima y segura, tomando a los hombres como son y a las leyes como pueden ser [...]. Un Estado así diseñado podría poner un límite a las guerras e injusticias, pero también evitaría el desgarramiento del hombre, el alejamiento de su naturaleza originaria (ibid., 3).

Por todos es sabido que Rousseau ha pasado a la historia como uno de los pensadores por excelencia de la teoría democrática moderna, en particular de la teoría republicana de la democracia, no exento de dificultades interpretativas, polémicas y claroscuros en su recepción. Hoy, que por descuido o indolencia damos por hecho nuestras democracias, tendemos a no apreciar bien lo explosiva que fue su defensa como única forma de Estado legítima que podría no tanto instaurar una sociedad rigurosamente igualitaria cuanto reducir las desigualdades y corregir las injusticias sociales, revelándose fiel heredero de la tradición política republicana y su modelo de ciudadanía, cuya prioridad era garantizar la libertad civil de los hombres. Pero el ginebrino no se llamaba a engaño: “El hombre ha nacido libre y en todas partes se encuentra encadenado. […] ¿De qué manera se ha producido este cambio? Lo ignoro. ¿Qué puede hacerlo legítimo? Creo poder resolver esta cuestión” (ibid., 4). Así, la resolución de ese problema consistió en (re)plantearse la pregunta misma por el pacto que haría posible el bienestar de una sociedad desde un orden justo y legitimado por el pueblo como depositario de la soberanía. He aquí el dilema:

Hay que encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda la fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y gracias a la cual cada uno, en unión de todos los demás, solamente se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes (ibid., 16).

Refundar la teoría del contrato social exigió originalidad, e incluso manteniéndose en el ámbito del derecho natural debía sortear las fórmulas más consagradas del contractualismo moderno: ni pacto de sumisión, donde se alienaba la libertad en aras de la seguridad (Hobbes, Grocio), ni doble contrato de asociación civil seguido por otro de sumisión política (Pufendorf), pues ambas modalidades dependían de la garantía de un soberano externo cuyos límites podían ser tan abstractos como ineficaces. Por tanto, la firma debía replantearse como un único contrato de asociación simultáneamente civil y política, de carácter normativo y procedimental, a través del cual se crease la comunidad cívico-política según las exigencias de libertad e igualdad. Ese sería el lugar de la voluntad general (volonté générale): cada uno (como singular) se daría a todos los otros (como comunidad) mediante una alienación sin reservas de sus derechos y deberes, de sus bienes y poder y, a su vez, como miembros de la comunidad recibiríamos a todos los otros (como singulares) en las mismas condiciones, de modo que la reciprocidad y la igualdad fueran la garantía de la libertad.

De nuevo, conviene deshacer algunos equívocos, pese a la complejidad del concepto. Pues lejos de ser una sumatoria de voluntades particulares (volonté de tous), la voluntad general superaría las disputas entre arbitrios individuales de la mano de una autoridad superior e inapelable (ibid., 17). De unirse así, señala Rousseau, los hombres formarían una persona pública llamada soberano, y serían libres porque obedecerían, no a un hombre, sino a la ley que ellos mismos se han prescrito y que define sus derechos al mismo tiempo que sus deberes (ibid,, 35), es decir, reconocerían la autoridad de la razón para unirse por una ley común en un mismo cuerpo político, ya que la ley que obedecen nacería de ellos mismos. La soberanía, por consiguiente, entendida como principio de legitimidad del poder radicado en el pueblo, no sería “sino el ejercicio de la voluntad general” (ibid., 27), y de ella emanaría el poder soberano, poder político que sería inalienable, indivisible y absoluto; de ahí también que, lejos de pensar en términos de poder representativo y delegado (ibid., 108), el pueblo deba obligatoriamente legislar por sí mismo y aprobar las leyes mediante votación en asambleas públicas deliberativas, de carácter periódico y en condiciones de equidad y libertad reales, siendo el gobierno un simple comisionado, encargado de la ejecución de sus mandatos, obligado a rendir cuentas y pudiendo ser destituido en cualquier momento.

Se ha dicho que el modelo político propuesto en El contrato social se inspira en el Conseil Géneral de Ginebra o en los antiguos cantones suizos, donde se practicaba una democracia directa; Ginebra idealizada de juventud, cabría puntualizar, y revestida de las admiradas instituciones y virtudes de las repúblicas de la Antigüedad. Pero difícilmente quepa ver en la propuesta rousseauniana solo una simple utopía, tal como se desprende de su menos conocido Proyecto de Constitución para Córcega (1765) y sus Consideraciones sobre el gobierno de Polonia (1771), donde los principios del Contrato se fundieron con reflexiones y programas políticos concretos: desde la reivindicación de un gobierno democrático a la igualdad de derechos; desde el respeto a las costumbres tradicionales a la defensa de un patriotismo cívico; desde la defensa de la propiedad privada a la (quimérica) autarquía económica vía limitación de las ganancias individuales o del comercio exterior; desde la defensa democrática del pluralismo religioso, basado en las piedras angulares de la tolerancia y libertad de conciencia, hasta la propuesta de una religión civil, laica y utilitaria, una profesión de fe que coadyuvaría a cimentar la cohesión interna de los ciudadanos.

Portada de la primera edición de Emilio, o De la educación.

La educación también es política

Entre la naturaleza perdida, a la que no podemos volver, y la sociedad actual, sede de los males y desigualdades de nuestra civilización, surge la necesaria experiencia social de la educación, pilar del pensamiento rousseauniano recogido en Emilio y Julia, o la nueva Eloísa, novela elegíaca que imagina la idílica educación de una pequeña sociedad de almas bellas, universo diáfano cuyos personajes logran comunicarse sin (aparentes) obstáculos. Es cierto que, antes de saltar a la fama, Rousseau se había dedicado a la enseñanza como medio de subsistencia: había enseñado música y trabajado como preceptor, y se había interesado, como muchos de sus coetáneos, por cuestiones referentes a la enseñanza precursora de la pedagogía activa. No debiera sorprender: la educación fue un campo de batalla decisivo de la Ilustración, pero en Rousseau solo eclosionó como problema político y moral de primerísimo orden a partir de su comprensión del estado de la naturaleza y el hombre natural.

Habrá quien crea que su respuesta a esta cuestión parezca ingenua: el fin de la educación debe ser aprender a vivir. ¿Y cómo se aprende a vivir? Tomando a la naturaleza como maestra, aprendiendo de ella: “Observad la naturaleza y seguid la ruta que os marca” (Rousseau, 1990, 49). Exhortación por tanto a ejercitar las facultades que la naturaleza –que no conoce el mal ni desorden– nos ha otorgado, para alcanzar la plena autonomía individual, algo que desde luego no se logra en la soledad de los bosques sino actuando según los mandatos de los que el individuo mismo, en tanto que ciudadano, es responsable. En todo momento, Rousseau quiso construir un sujeto de juicio independiente capaz de admitir la necesidad de las cosas, pero no la arbitrariedad de los hombres: pues el mal, cierto, existe, y en parte remite a un problema de constitución social y desigualdad económica. Pero no solo se resuelve con buenas leyes, sino que requiere una transformación profunda de la sociedad, un reencontrarse con la naturaleza en la sociedad –o a pesar de ella– hallando la primera naturaleza del hombre en uno mismo:

Pero considerad, primero, que, al pretender formar al hombre de la naturaleza, no se trata por ello de hacerle un salvaje y relegarlo al fondo de los bosques, sino que, encerrado en el torbellino social, basta con que no dejemos que lo arrastren ni las pasiones ni las opiniones de los hombres; basta con que vea por sus ojos, con que sienta por su corazón, con que ninguna autoridad lo gobierne, salvo la de su propia razón (ibid., 342).

Desde esta perspectiva, tal vez entendamos mejor por qué el método educativo expuesto en Emilio, obra a caballo entre la novela, el tratado pedagógico y el ensayo, pone el énfasis en la libertad del niño para desarrollarse: “[C]onceder a los niños más libertad verdadera y menos dominio, dejarles más obrar por ellos mismos y exigir menos de otro” (ibid., 79). Ahora bien, con los métodos imperantes, ¿cómo defender y garantizar la libertad como valor supremo de la educación? Desde luego no a través de la imposición o la instrucción, ni a través de principios como la emulación o la reproducción, pues con ellos se perpetuarían normas o conductas humanas preexistentes. Su joven protagonista, Emilio, es un laboratorio para experimentar la educación de los hombres –más que las mujeres, pues el personaje de Sofía no hará su aparición hasta el libro quinto, y su circunscripción a la esfera doméstica de docilidad, modestia y pudor resultan criticables por su determinismo natural– y evitar los peligros prematuros de la educación positiva, “que tiende a formar el espíritu antes de tiempo y a dar a conocer al niño deberes de hombre” (Rousseau, 1994b, 88), como escribió en la citada carta a Beaumont. En su lugar, se defiende una educación negativa tendente a perfeccionar “los instrumentos de nuestros conocimientos, antes de darnos conocimientos” (ibid.), entendiendo por negativa aquella educación que “prepare para el conocimiento protegiéndole del error” (Shklar, 1985, 148), algo que se ejercería a través de la figura del tutor, sutil mediador en el aprendizaje de la naturaleza; se trataría de cultivar el máximo de sus capacidades naturales, físicas y mentales, al tiempo que se minimiza o retrasa en él el desarrollo de las debilidades propias de la sociedad.

Es imposible recoger aquí todos los matices y aspectos decisivos del giro copernicano impreso por Rousseau en materia educativa, pero de su indiscutible legado, de su rica recepción, hay al menos uno que merece destacarse a modo de reflexión final. Pues, en efecto, Rousseau insistió como pocos que pretender educar a un niño desde la razón, acaso para proporcionarle virtudes o conocer la verdad, sería tanto como empezar por el final, “querer hacer de la obra el instrumento (Rousseau, 1990, 107). La razón no es innata, y en todo caso emergerá de ese cultivo de los sentidos: pues el niño no es un adulto pequeño cuya mente en blanco permite la simple impresión externa de ideas sobre el mundo y la sociedad. Antes bien, representa una realidad radicalmente autónoma, distinta de aquella otra en la que habrá de convertirse, por eso el proceso educativo debe tomar en consideración no solo las materias prácticas frente a las teóricas y abstractas, sino sobre todo la edad del alumno y las particularidades de cada etapa vital en el momento de determinar los contenidos didácticos: cuatro etapas (edad de la naturaleza, de la fuerza, de la razón y las pasiones, del matrimonio y la sabiduría), que corresponderían con las dos fases en que, como sujeto adulto, el sujeto se relacionará con las instituciones de la familia y el Estado: la educación doméstica y la cívica, la primera como ser particular, la segunda, como sujeto en tanto que miembro de la sociedad.

Rousseau - Voluntad General y Contrato Social

Bibliografía

Cottret, M. y B. (2005). Jean-Jacques Rousseau en son temps, París: Perrin.

Kant, I. (2014). Antropología en sentido pragmático, edición bilingüe y traducción de D. M. Granja, G. Leyva y P. Storand, México: FCE.

Rousseau, J.-J.

— (1990). Emilio, o De la educación, prólogo, traducción y notas de M. Armiño, Madrid: Alianza.

— (1994a). Carta a D’Alembert, estudio preliminar de J. Rubio Carracedo, traducción y notas de Q. Calle Carabias, Madrid: Tecnos.

— (1994b). Escritos polémicos, edición de J. Rubio Carracedo, Madrid: Tecnos.

— (1997). Confesiones, traducción, prólogo y notas de M. Armiño, Madrid: Alianza.

— (52005). Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y otros escritos, estudio preliminar, traducción y notas de A. Pintor Ramos, Madrid: Tecnos.

— (2006). Ensayo sobre el origen de las lenguas, traducción de A. Castañedo, México: FCE.

— (2016). Ensoñaciones de un paseante solitario y otros fragmentos autobiográficos, edición de R. R. Aramayo, Madrid: Plaza y Valdés.

— (52017). El contrato social o Principios de derecho político, estudio preliminar y traducción de Mª. J. Villaverde, Madrid: Tecnos.

Shklar, J. (1985). Men and Citizens. A Study of Rousseau’s Social Theory, Cambridge: Cambridge UP.

Starobinski, J. (1983). Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, Madrid: Taurus.

Trousson, J. (1995). Jean-Jacques Rousseau. Gracia y desgracia de una conciencia, Madrid: Alianza.

- Jean-Jacques Rousseau: Biografía, Pensamiento y Obras - - Alejandra de Argos -