El objetivo que persigue hoy la disponibilidad de los traductores mecánicos mediante programas informáticos disponibles en Internet -como el de Google por ejemplo-, parece albergar la esperanza de que, con el perfeccionamiento progresivo de estos instrumentos, se podrá llegar algún día a disponer de la traducción automática e instantánea de todos los mensajes y textos en cualquiera de las lenguas del planeta. De este modo, las barreras que para la comprensión representa la diversidad de las lenguas, así como las intraducibilidades entre ellas, retrocederían e incluso quedarían superadas por completo. Este sueño de la omnitraducción, que no es sino otro rostro más de esa ilusión prometeica de racionalidad totalmente liberada de las diferencias interhumanas, condicionamientos culturales e idiosincrasias comunitarias entre los grupos.

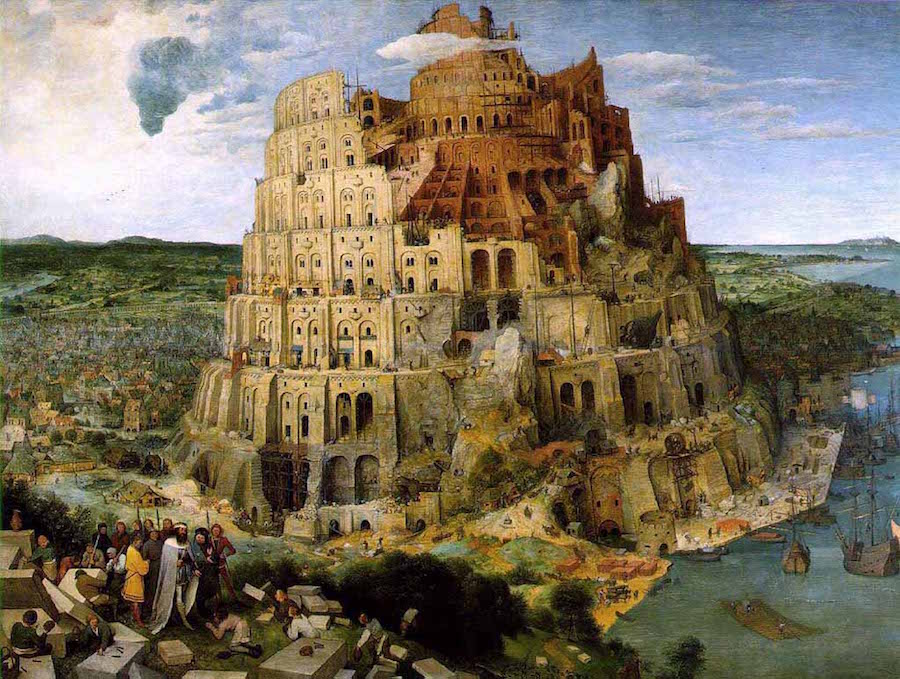

Pieter Brueghel el Viejo. 1563. Óleo sobre lienzo. 114 x 155. Kunsthistorisches Museum. Wien. Foto: Wikimmedia

El objetivo que persigue hoy la disponibilidad de los traductores mecánicos mediante programas informáticos disponibles en Internet -como el de Google por ejemplo-, parece albergar la esperanza de que, con el perfeccionamiento progresivo de estos instrumentos, se podrá llegar algún día a disponer de la traducción automática e instantánea de todos los mensajes y textos en cualquiera de las lenguas del planeta. De este modo, las barreras que para la comprensión representa la diversidad de las lenguas, así como las intraducibilidades entre ellas, retrocederían e incluso quedarían superadas por completo. Este sueño de la omnitraducción, que no es sino otro rostro más de esa ilusión prometeica de racionalidad totalmente liberada de las diferencias interhumanas, condicionamientos culturales e idiosincrasias comunitarias entre los grupos, pueblos y naciones del planeta, aspiraría al cumplimiento del máximo de comunicación interlingüística supliendo así la ausencia de una lengua única y universal.

Dejando a un lado si se es más o menos escéptico respecto a que esto llegue a ser posible, lo cierto es que este sueño de omnitraducción que nos sugiere Internet nos sitúa, ante todo, ante el enigma y el interrogante de por qué no hay una sola lengua, de por qué, en vez de una sola, hay tantas lenguas en el planeta (entre cinco y seis mil). Porque esa proliferación no sólo no es útil a la adaptación al medio en la lucha por la supervivencia, según la ley de Darwin, sino que es perjudicial, porque impide la comunicación, limita el intercambio con el exterior de la propia comunidad lingüística y genera hostilidad y xenofobia en vez de cooperación y mutua ayuda.

En este sentido, me parece que el mito bíblico de la Torre de Babel es mucho más intuitivo y profundo de lo que a primera vista pudiera parecer. Según este mito, Dios envió primero a los seres humanos una catástrofe de exterminio masivo que fue el diluvio universal, y luego, cuando vio que éstos ya se iban recuperando y empezaban a construir ciudades con sus altas torres, les envió otra que fue la catástrofe lingüística de no poder entenderse ya más los unos con los otros y verse obligados a dispersarse. Lo significativo de este mito son, a mi modo de ver, estas dos ideas: primera, el hecho irrebasable de la diversidad de lenguas que produce la incomunicación y el conflicto entre los humanos, y segunda, que esto es un castigo divino y por tanto una tremenda desgracia.

Pero por eso justamente, porque hay diversidad de lenguas y siempre las ha habido, han sido necesarios siempre los traductores y la tarea de traducir. No forma parte de la condición humana en este mundo la existencia de una lengua universal paradisíaca y perdida que ahora se pudiese recuperar con esos programas de traducción generalizada y automatizada.

Tanto el significado de la tarea de traducir como los grandes problemas filosóficos y filológicos que encierra la traductología suelen pasar desapercibidos a los lectores comunes, que ven esa acción como la situación en la que, por un lado, está la obra de un autor escrita en una lengua extranjera, y por otro el lector al que va destinada la traducción. El traductor se encuentra entre uno y otro como intermediario, o sea, como el encargado de trasponer y de transmitir los mensajes de la lengua extranjera a la propia. Lo cual, a primera vista, no parece que tuviera que implicar problemas que no se puedan ir resolviendo sobre la marcha. Es decir, la tarea del traductor debería consistir simplemente en tratar de llevar al lector hasta el autor, y al autor hasta el lector.

Pero esto no es tan sencillo como podría parecer, sino que implica y encierra algunos equívocos. Puesto que un texto cualquiera puede transmitir un mensaje que es independiente de las intenciones que pudo tener el autor cuando lo escribió o de las expectativas de los posibles destinatarios a los que pudiera estar dirigido, la tarea del traductor no puede consistir simplemente en determinar lo que el autor quiso decir para trasponerlo lo más literalmente posible a la lengua del lector. De este modo, el lector recibiría los mensajes adecuados -puestos ahí por el autor- de la forma más exacta posible.

En realidad, la situación en la que el traductor se encuentra es la de un conflicto de difícil solución entre su deseo de ser fiel al decir del texto y la continua constatación de traición a ese decir que su traducción una y otra vez comporta. Basta haber tenido un poco de experiencia en la tarea de traducción para darse cuenta de que toda lengua a traducir ofrece términos o pasajes que no son sólo difíciles o muy difíciles de traducir, sino que son, en rigor, imposibles de ser traducidos. Esta dificultad nos la encontramos con mayor frecuencia, sobre todo, en las obras poéticas, pero también en las filosóficas. La diversidad de las lenguas es un hecho irreductible. Y esto nos conduce a la conclusión de que la tarea del traductor ha de llevarse a cabo libre de la ingenuidad que hay en esa aspiración a la adecuación perfecta para aceptar, desde el principio, la insuperable diferencia entre lo propio y lo extraño.

No es posible entender la traducción más que desde el paradigma de la lectura crítica o de la interpretación con la que un traductor competente ha de reconstruir con su trabajo de traducción una equivalencia de lo que la obra dice pero sin pretensiones de que esa interpretación sea su reproducción exacta y adecuada, o sea, su verdad. El que esto sea imposible es lo que explica el hecho positivo y universal de que de las grandes obras de la cultura se estén haciendo continuamente nuevas traducciones de manera incesante: los clásicos griegos y latinos, Shakespeare, Dante, Goethe, Platón, Descartes, Kant, por no hablar del caso paradigmático de la Biblia.

De la Biblia, los “Setenta” hicieron una traducción del hebreo al griego capaz todavía hoy de sumir en la desesperación a cualquiera de esos filólogos positivistas que defienden desde la ignorancia el ideal de la traducción exacta y literal palabra por palabra y frase por frase. Esta Biblia fue luego traducida al latín por San Jerónimo creando la famosa Vulgata, traducida después por Lutero al alemán y por infinidad de otros traductores a las más distintas lenguas y dialectos.

Semejante tarea de retraducción una y otra vez de la Biblia, pero también de los clásicos, de los filósofos, de los poetas se debe, por un lado, al fenómeno de la incomunicación que produce entre los seres humanos la diversidad de las lenguas, pero por otro también a la insatisfacción que causan todas las traducciones una vez realizadas. Ninguna de ellas es, ni puede ser, la traducción definitiva, última, verdadera, porque cada una es, como he dicho, el resultado de una conjunción entre el horizonte de la obra y el peculiar horizonte de cada traductor que ha de interpretarla.

No obstante, los hechos y consideraciones que apoyan esta tesis de la intraducibilidad no deberían exagerarse hasta el punto de proclamar de manera radical un abismo infranqueable entre una lengua y las demás. Porque esta estrategia ha sido ya muchas veces utilizada en favor de la tendencia etnocentrista a sacralizar la lengua original y establecerla como intraducible haciendo así de ella el instrumento poderoso de apoyo a una hegemonía o incluso a un imperialismo cultural.

Es lo que pasó con el latín desde los tiempos del Imperio romano hasta bien entrada la Edad moderna (por no referirnos a casos más cercanos y también más polémicos). Se proclamaba tal grado de autosuficiencia del latín que automáticamente generaba el rechazo a cualquier mediación de traducción de sus contenidos a las lenguas vernáculas, ya que se daba por incuestionable que el mensaje original no podía duplicarse en ningún otro original que no fuese el auténtico y primigenio. Cualquier traducción a una lengua vernácula ya no era para nada el mensaje original. En el caso de la Iglesia, si las fórmulas rituales no se pronunciaban en latín no producían la eficacia sacramental; por ejemplo, no se transustaciaba el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo en el momento de la consagración.

Naturalmente, semejante resistencia hegemonista a la traducción y la afirmación que implica de la intraducibilidad interlingüística en términos tan radicales es algo rechazable, y queda suficientemente desautorizado por el hecho mismo de que siempre ha habido, hay y habrá traducciones de los idiomas entre sí. Lo único que no hay es la traducción perfecta, literal, ideal, no sólo equivalente sino también adecuada, y por tanto verdadera. Pretender esto es simplemente el resultado de un desconocimiento profundo de la naturaleza de los problemas filológicos y filosóficos que la tarea del traductor implica.

Traducir, en suma, no es ir superponiendo palabra por palabra y frase por frase de una lengua a otra, sino un diálogo, que la mayoría de las veces no está exento de dramatismo, de conflicto y de lucha. Porque el traductor se debate inevitablemente entre un deseo de fidelidad al decir del texto en su lengua original y una resistencia a la traición inevitable a ese mismo decir del texto que ha de cometer continuamente al verterlo a otra lengua extraña. Pero ¿no se podría ver también esta tensión propia de toda traducción como “un acto de hospitalidad lingüística”? En él se puede acabar, ciertamente, experimentando el placer que produce habitar en la lengua del extranjero, aumentado y reforzado con el placer de recibir, también nosotros, en mutua correspondencia y en nuestra propia lengua, la palabra del extranjero.

- La torre de Babel - - Alejandra de Argos -