- Detalles

- Escrito por Marina Valcárcel

Frans Hals (Amberes, 1582 o 1583- Haarlem, 1666) es uno de los más grandes retratistas de la Historia del Arte occidental. El retrato, como género de representación, tiene sus raíces en los primeros esfuerzos pictóricos de la humanidad. Las sugerentes contribuciones de Hals supusieron una impresionante innovación para este género.

De los bosques que rodean Haarlem, un día de 1600 alguien taló un roble viejo. Tiempo más tarde, Frans Hals, pintor de la ciudad, observaba en su taller aquella tabla ancha, siguió y calculó sus vetas y partió de ella dos planchas gemelas sobre las que pintó una pareja de retratos: Hombre sujetando una calavera y Mujer de pie. Vuelven a reunirse hoy, tras una separación de dos siglos, para darnos una emocionante bienvenida a la primera sala de la gran retrospectiva con la que la National Gallery londinense celebra a este portentoso pintor de la Edad de Oro holandesa.

Frans Hals, Retrato de un hombre sujetando una calavera, hacia 1612, The Henry Barber Trust, University of Birmingham.

Frans Hals, Retrato de una mujer de pie, hacia 1612, The Devonshire Collections, Chatsworth.

Frans Hals (Amberes, 1582 o 1583- Haarlem, 1666) es uno de los más grandes retratistas de la Historia del Arte occidental. El retrato, como género de representación, tiene sus raíces en los primeros esfuerzos pictóricos de la humanidad. Las sugerentes contribuciones de Hals supusieron una impresionante innovación para este género.

En una carta de octubre de 1885 a su hermano Teo, Vincent Van Gogh escribe: “Frans Hals pinta nada menos que 27 negros diferentes”. El ojo del pintor postimpresionista percibía que Hals manipulaba el negro hasta lograr transmitir con él distintos tipos de texturas. Es cierto que, al observar las salas de esta exposición, dominan, por encima de otros, tres colores: blancos, marrones y negros. En cada uno de ellos hay decenas de variaciones.

Frans Hals, El tocador de laúd. (Hacia 1623). Musée du Louvre, Paris.

Los retratos de Frans Hals nos hablan a través de sus pinceladas. Al principio de su carrera, éstas eran finas y dibujaban cada onda de una gola, las hojas que decoran el borde de una cofia o los pelos rubios que, independientes, vuelan al aire fuera de un moño. Sin embargo, en la madurez, los brochazos se volvieron más libres, sueltos y amplios. Trabajaba “alla prima”, dibujando directamente sobre el lienzo, podía perfilar las figuras con un contorno marrón pero, por lo general, su pincel iba directo al soporte. Una técnica difícil, que requiere de enorme destreza y cuyo resultado es una pintura muy fresca, inmediata e increíblemente espontánea. Uno de los misterios de Hals es que no se conserva ningún dibujo preparatorio, quizás nunca los hizo.

La clave era la pincelada. Hals dejaba con esmero que los diferentes tonos de pintura se fundieran entre sí. Añadía sus características pinceladas húmedas, sobre las anteriores húmedas aún. El último cuadro de la exposición: Retrato de un hombre desconocido (hacia 1660), es un estallido de audacia y modernidad. La capa gris del modelo está construida por pocas y amplias pinceladas que, de un lado al otro, dan volumen al paño. Las filigranas precisas de las golas y los puños desaparecen dando paso a masas de color que, como había ocurrido a Tiziano y a Velázquez al final de sus carreras, parecen anticipar el impresionismo. La libertad tardía de Hals era tal que, en la parte inferior del cuadro, dejó gotear la pintura como si fuera una larguísima lágrima que desciende por el lienzo en blanco.

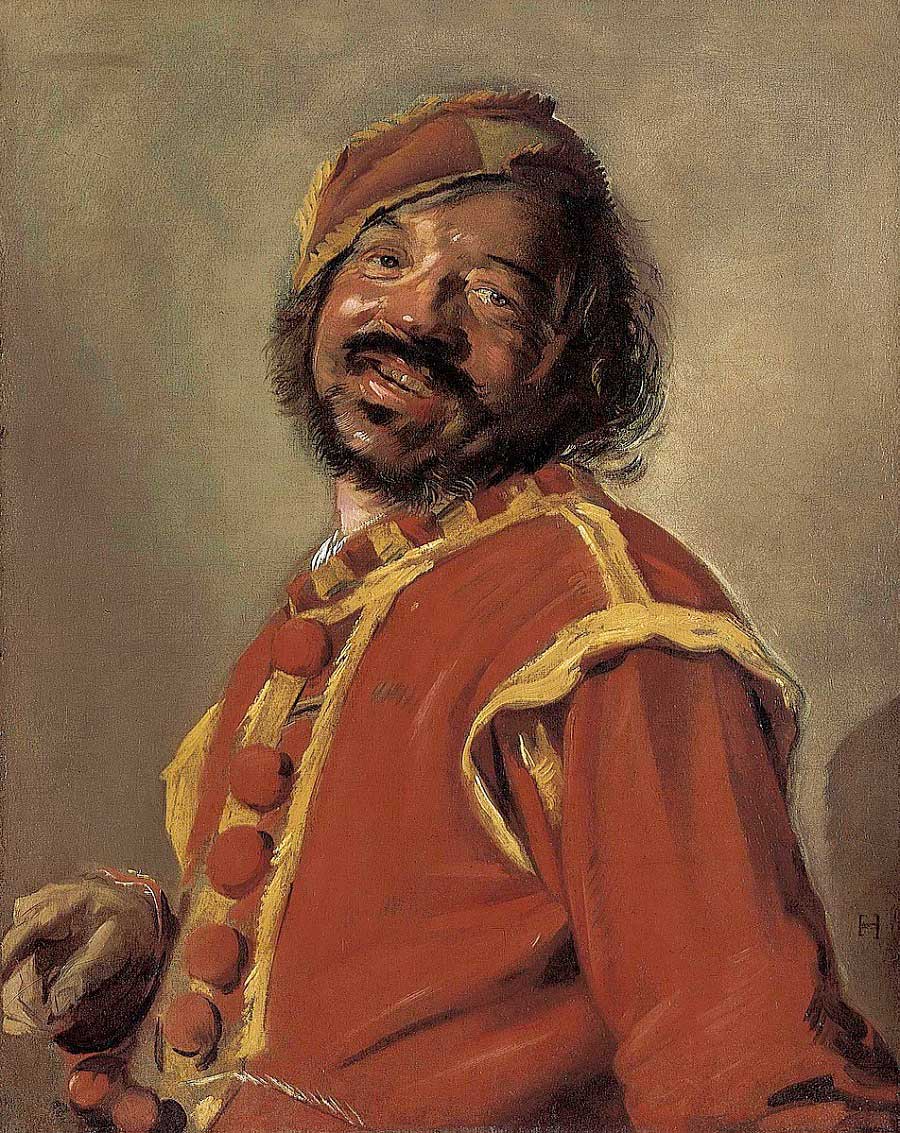

Frans Hals, Peeckelhaering (El alegre juerguista), hacia 1628, Museo de Bellas Artes de Leipzig, Alemania.

En la era de las exposiciones inmersivas en las que no tenemos contacto con las obras del artista, una monográfica así, con 50 cuadros a los que podemos acercarnos y recorrer con la mirada, permite entender la magia de la pintura.

Frans Hals, Muchacho sonriente con una flauta, hacia 1630, Staatliche Schlösser, Schwerin.

Sin embargo, la fuerza de Hals está en su portentosa capacidad para insuflar vida en los personajes. Produce asombro al espectador el encuentro con personas que vivieron siglos atrás, pero que parecen hablarnos hoy. Hals fue, por encima de todo, el pintor del gesto, de la risa a la locura, del esbozo de una sonrisa a la sorpresa de un niño con su flauta y a la sabiduría y sobriedad en la mirada de unas ancianas. En la exposición está el considerado su cuadro más famoso: El caballero que ríe (1624), al que le ha sido excepcionalmente permitido unirse a este homenaje. Es un retrato cuya inmediatez solo podrá emular siglos más tarde la fotografía.

El virtuoso pintor de Haarlem pintó a la burguesía holandesa y trató de transmitir la calma de algunos hombres frente a las tempestades de la vida, pues en esos años la historia de Europa entró en uno de sus habituales procesos acelerados. Holanda era un país único en muchas cosas, entre otras, produjo el primer mercado de Arte del mundo. Las casas de los ricos y no tan ricos estaban cubiertas de cuadros, mapas, azulejos, grabados e incluso cristales tallados. En ellos aparecían escenas con las dos caras de la moneda de la cultura de los holandeses: la sobria piedad del calvinismo oficial y los placeres más festivos. El calvinismo había hecho desaparecer las imágenes de las iglesias y la creatividad se canalizaba a través de nuevas versiones de géneros tradicionales, entre ellos, los retratos de matrimonios. En la exposición está el de Beatrix von der Laen y su marido, el comerciante Isaac Abrahamsz Massa, pintado en 1622 para celebrar su boda. Beatrix y Abrahamsz aparecen aquí resplandecientes en una felicidad conyugal que se contagia al paisaje con su cielo primaveral y a las puntas de las hojas de un roble que brillan con el sol. El matrimonio sonríe, Beatrix descansa sobre su marido vestido, como ella, a la moda de mediados de siglo. Sus trajes son un buen ejemplo de todas las texturas que este revolucionario pintor es capaz de diferenciar. Allí está la filigrana de la puntilla del traje de Beatrix con cada uno de los hilos de los bolillos y su vestido color berenjena que contrasta con el mar de negros de la vestimenta de su marido, todo un oleaje de grandes brochazos que dan forma a la faja, los bombachos y la hilera de botones.

Frans Hals, Retrato de un matrimonio, probablemente Isaac Massa y Beatrix van Der Laen, hacia 1622, Rijksmuseum, Amsterdam.

Hals pintará a Massa dos retratos más, en 1626 y 1635. En el primero de ellos coloca a su amigo en una postura distinta y original que repetirá en otros cuadros: cubierto por un gran sombrero de ala ancha, apoya el codo sobre el respaldo de una silla y se vuelve hacia nosotros en una actitud tan espontánea que podría prefigurar los Jugadores de cartas de Cézanne.

Frans Hals, Retrato de Isaac Abrahamsz Massa, 1626, Collection Art Gallery of Ontario, Toronto.

Sabemos poco de la vida de Hals, incluso la fecha de su nacimiento, entre 1582 y 1584, es un misterio. Se casó dos veces y pasó casi toda su vida en Haarlem. En 1616 hizo un único viaje a Amberes donde pudo admirar la audacia pictórica de Rubens y del Tiziano tardío. Durante muchos años fue un artista de tanto éxito como Warhol en el Manhattan de 1950, pero Hals tuvo un declive tan pronunciado que, al final de su vida, no tenía con qué alimentar el fuego para calentarse.

De su pintura solo conservamos retratos. Pintó entre tres y cinco al año a lo largo de los más de 50 que duró su carrera. Casi todos fueron encargos de sus modelos: burgueses o comerciantes, grupos de milicias cívicas o líderes provinciales. Pero en alguno Hals se limitó a retratar a personas que le interesaban, figuras anónimas, "tronies" o tipos, que en la época se vendían muy bien. En la exposición está la impactante Malle Babbe (hacia 1640), una mujer con una cofia humilde por la que asoma su pelo mal cortado, mira hacia abajo y, en el arranque de su sonrisa, en sus dientes, ya podemos leer toda la carga de la locura. Lleva una lechuza en el hombro y una enorme jarra de cerveza en la mano. Es necesario detenerse unos instantes delante de este cuadro explosivo, pintado en la máxima audacia de la madurez. Las pinceladas tienen la fiereza de la libertad total. La lechuza está construida por una escasa decena de ellas que parecen disparadas por la fuerza de un expresionista alemán.

Frans Halls, Malle Babbe, hacia 1640, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie.

Théophile Thoré-Bürger -periodista y crítico de arte francés- y otros con él, consideraban que la sociedad holandesa del siglo XVII era el modelo de sociedad ideal al no ser dirigida por la aristocracia ni por la Iglesia, sino por los propios ciudadanos. En su pintura veían reflejados los ideales republicanos y aplaudían la elección de temas que escogían la vida cotidiana por encima de historias de la Biblia, alegorías complejas o mitos clásicos. Hals pronto fue aclamado como el maestro indiscutible entre los holandeses del siglo XVII y fue venerado por Manet y Van Gogh. Sin embargo, con el tiempo y la llegada del impresionismo, perdió su reputación de revolucionario. Kenneth Clark lo criticó con una demoledora frase en su libro Civilización, por su pintura "repugnantemente alegre y obviamente hábil". Esta exposición y el catálogo que la acompaña deben su existencia a la convicción de que Hals fue un artista excepcional.

Frans Hals, Banquete de los oficiales de la Guardia Cívica de San Jorge, hacia 1627, Frans Hals Museum, Haarlem.

A finales del siglo XIX, algunos artistas como Courbet, Sargent, Van Gogh o Max Liebermann reconocieron en Hals a un alma gemela, un adelantado a su tiempo.

Un día de finales de agosto de 1902, el pintor estadounidense Whistler viajó hasta Haarlem para ver los retratos que Frans Hals había hecho de la Guardia Cívica y los Regentes. Delante de uno de ellos, acercándose tanto como para poder seguir el baile de cada una de sus miradas, las fajas de color naranja, el discurso de sus manos y las banderas que, como las aspas de un molino holandés, atravesaban el lienzo, sin poder contenerse exclamo: "¡Mírenlo, miren ese blanco y el negro, miren cómo están puestos esos lazos! ¡Qué genio!".

Frans Hals

National Gallery, Trafalgar Square, Londres

Comisario: Bart Cornelis

Hasta el 21 de enero 2024

- Detalles

- Escrito por Marina Valcárcel

Desde la planta noble del palacio de Capodimonte, unos cortesanos con sus pelucas y plastrones se asoman a los balcones para celebrar la salida del joven rey Fernando IV de Nápoles y I de las Dos Sicilias, quien nos mira con su sombrero de tres picos desde su caballo tordo. La imponente mole palaciega, el séquito real con sus dignatarios vestidos de alegres casacas y calzones bordados con lentejuelas y espejuelos, dibujan un baile cortesano sobre la explanada de madera que se abre a los pies de la fachada. Al fondo, la inmensidad de la bahía de Nápoles. Es la descripción del gran cuadro datado en 1760-1761 que Antonio Joli, pintor de desfiles y celebraciones de la vida oficial del Reino de Nápoles, hace de este rey que aquí parece tener menos de 10 años.

Antonio Joli, Fernando IV a caballo con la corte (1760-1761)

Este raro registro de una ceremonia pública celebrada en el sitio real o Reggia di Capodimonte se encuentra hoy entre las salas del museo del Louvre como parte de la exposición: “Nápoles en Paris”. El cierre temporal del museo napolitano, que acomete una fase de grandes obras, suponía una oportunidad única para exponer fuera parte de sus tesoros.

En la inauguración, Emmanuel Macron dirigiéndose al Presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, alabó los lazos entre el palacio del Louvre y la Reggia di Capodimonte, entre la residencia parisina de los Borbones de Francia y el pabellón de caza de los Borbones de Nápoles, dos antiguos palacios reales convertidos en museos. La directora del Louvre, Laurence des Cars, explica que el préstamo resulta aún más sorprendente por la manera en la que están presentadas las 60 obras napolitanas, no como un conjunto aislado, sino entreveradas en la colección del museo francés, en un poderoso y fértil diálogo lleno de correspondencias, ecos y miradas cruzadas.

La Gran Galería del Museo del Louvre en la exposición Nápoles en Paris.

Fue en el ala sudeste de Capodimonte, el palacio de “la cumbre del monte”, donde Carlos VII de Nápoles, antes de ser Carlos III de España, quiso construir su primera residencia volcada hacia el belvedere que domina la ciudad. Allí, en las salas que dan al mar, desde donde se distinguen la isla de Capri, el cabo de Posillipo y la colina del Vomero hasta el castillo de Sant'Elmo, fue donde se albergó la prestigiosa colección Farnesio en una veintena de salas que serían visitadas por los amantes del Grand Tour: desde Winckelman y Fragonard al marqués de Sade y Canova.

Giorgio Sommer (1834-1914), Palacio Real de Capodimonte, Nápoles

La primera piedra de Capodimonte se colocó a principios de 1738, pero las obras fueron largas y complejas. Mientras se construía, fue en el Palacio Real, su residencia en el centro de la ciudad, donde el rey expuso la colección de la Casa Farnesio llegada por vía marítima desde el puerto de Génova. El tesoro hizo su entrada triunfal en Nápoles el 10 de mayo de 1734, al principio de su reinado, mientras que las esculturas extraídas del Foro, de las Termas de Caracalla y del Palatino Romano llegarían después, reinando ya Fernando IV.

Antonio Joli, Salida de Carlos de Borbón hacia España, (1759) Propiedad de la ciudad de Nápoles, en depósito en el Museo de Capodimonte.

En este otoño disfrutamos en Madrid de la apertura de la extraordinaria Galería de las Colecciones Reales, en la que está muy presente la inmensa colección Farnesio, una de las más importantes de Italia en pintura, antigüedades, medallas y manuscritos. Carlos de Borbón la heredó de su madre la reina Isabel, perteneciente a esta familia que alcanzó la cima del poder cuando en 1534 Alejandro Farnesio fue nombrado Papa Paulo III. Este pontífice comenzó en poco tiempo la renovación urbana y arquitectónica de Roma, devolviéndole el esplendor tras el saqueo de 1527. Encargó a Antonio da Sangallo la construcción del Palacio Farnese, a Miguel Ángel el Juicio Final de la Sixtina y también ordenó importantes campañas de excavaciones en las Termas de Caracalla, sacando a la luz El Toro y el Hércules Farnesio. Su retrato, que encargó a Tiziano, sigue siendo uno de los más emblemáticos del siglo XVI. En línea con las grandes familias italianas del Renacimiento, -los Medici florentinos, los Montefeltro en Urbino, los Gonzaga en Mantua o los Este en Ferrara y Modena- y también en competición con ellos, los Farnese ejercieron su poder en Roma, en Palermo y en Piacenza.

Antonio da Sangallo, Palacio Farnesio, (sigloXVI), Roma.

La llegada a Nápoles de esta colección elevó de golpe a la ciudad al primer rango entre las capitales de Europa. Además, los descubrimientos arqueológicos de Pompeya y Herculano apuntalaron el nuevo reinado de Carlos de Borbón, revelando al mundo una civilización tanto o más refinada que la de Louis XV. En Pompeya, las excavaciones no desenterraron como en Roma las ruinas de un Imperio, sino vidas petrificadas, tiendas, dormitorios, cocinas, pinturas, plata, vajillas y todo el mobiliario de una vida cotidiana que cambió el imaginario del mundo.

Aexandre Hyacinthe Dunoy, Vista de Nápoles desde Capodimonte, (1813) Museo de Capodimonte.

Capodimonte ofrece un viaje visual a través de los gustos de tres dinastías: los Farnesio, los Borbón y los Bonaparte-Murat. Todas las escuelas de pintura italiana están representadas, de Venecia a Roma, de Florencia a Nápoles. La exposición se desarrolla en tres lugares del Louvre: la Gran Galería, donde están La Transfiguración de Bellini, Dánae y el Retrato del Papa Paulo III Farnesio de Tiziano, la famosa y enigmática Antea de Parmigianino o el extraordinario baile de Hipómenes y Atalanta de Guido Reni; la Sala de la Capilla muestra dos magníficas piezas: el Cofre Farnese y La caída de los gigantes de Tagliolini. Y, por último, la Sala del Reloj, con los fabulosos cartones Moisés ante la zarza ardiente de Rafael y el Grupo de soldados de Miguel Ángel en los que se basó para las decoraciones del Vaticano.

Parmigianino, Antea, (hacia 1535), Museo de Capodimonte

Rafael, Moisés ante la zarza ardiente, (ca.1514). Dibujo a carbón. Colección Farnese

Sin embargo, en estos días, en la Gran Galería del Louvre hay dos cuadros de Capodimonte que nos sacuden por su voltaje distinto.

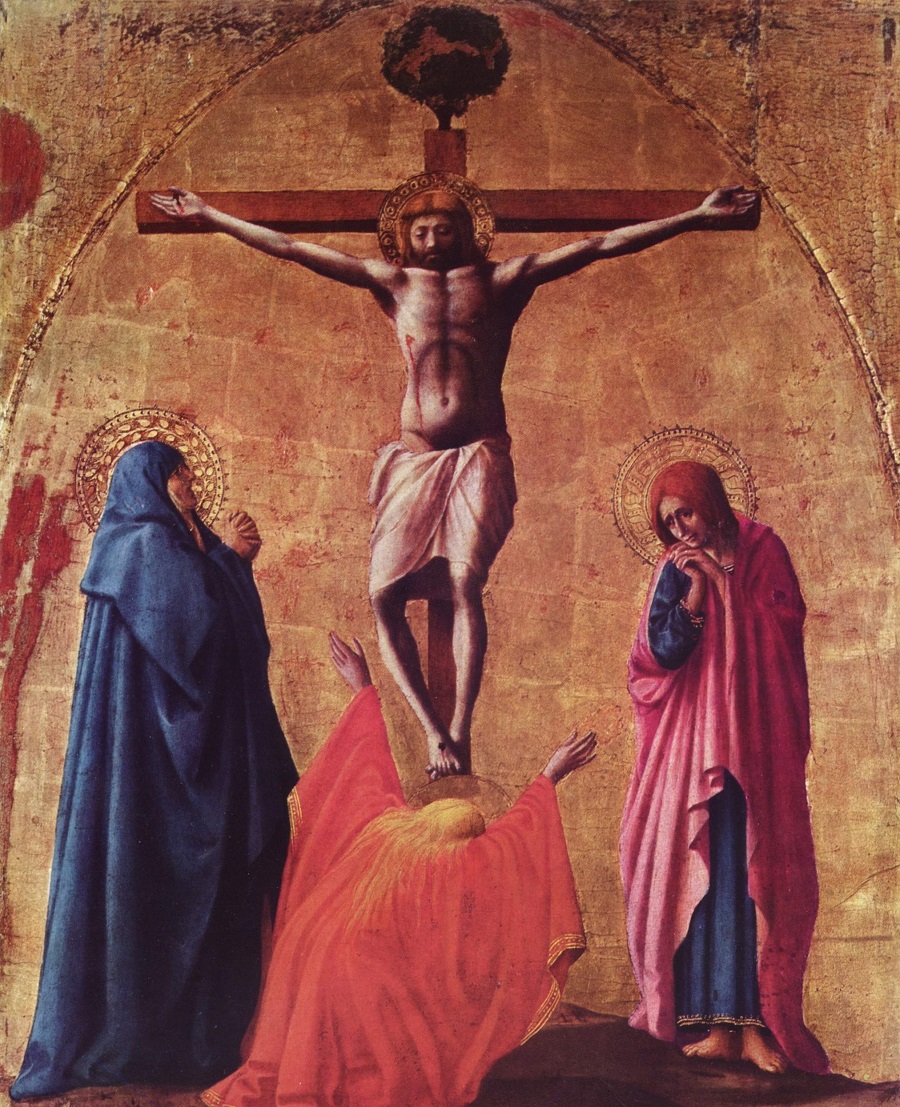

La Crucifixión de Masaccio, rellena una laguna del museo carente de obras de este pintor cuatrocentista italiano del que solo se conocen cuatro tablas y que fue iniciador, junto a Brunelleschi y Donatello, de la era del arte moderno. Su importancia deriva de ser considerado el primero en aplicar las leyes de la perspectiva científica. En 1426 trabaja en el políptico de la iglesia de Santa María del Carmine, en Pisa, que constaba de 19 tablas coronadas por esta Crucifixión en la que descubrimos una nueva solidez y unos volúmenes sobre los que Masaccio dibuja la luz. Son cuatro figuras en la soledad del Gólgota: Cristo crucificado en una perspectiva tan acentuada que hace que su cabeza, metida entre los hombros, descanse sobre un torso sin cuello. Masaccio había elegido el punto de vista de los que miran de abajo arriba, modificando el cuerpo según la perspectiva del observador. Por eso nos equivocamos si pretendemos mirar esta obra de frente. A su izquierda, la Virgen, de perfil vestida de azul, tiene la boca abierta y las manos apretadas en el dolor; San Juan, en el lado opuesto, expresa la agonía en el arco de sus cejas y en unos ojos hundidos en lágrimas. Ambas figuras están coronadas por unos halos cincelados con roleos y motivos vegetales sobre el pan de oro. Sin embargo, Magdalena, de espaldas al espectador y a quien no vemos la cara, es una figura llena de fuerza en la tragedia, con una melena que cae en mechones rubios sobre su capa roja como inmensas lágrimas sobre sangre, con sus brazos extendidos en un grito a los pies de la cruz.

Masaccio, Crucifixión, (1426), Museo de Capodimonte

Un poco más adelante, entre las paredes nacaradas de la Gran Galería, sobresale un cuadro descomunal por su fondo negro atravesado de arriba a abajo por una columna vertical a la que está atado el cuerpo iluminado de Cristo. Es la estremecedora Flagelación (1607) de Caravaggio, una de sus obras napolitanas más importantes realizada para San Domenico Maggiore. En aquella ciudad, Caravaggio también pintó Las siete obras de misericordia en un inverosímil lienzo. A la salida de una taberna, en un callejón que aún existe, le tendieron una emboscada y le dejaron casi muerto. En este cuadro, Jesús ya coronado de espinas antes de ser flagelado, empieza a ser torturado por tres sayones que salen de la penumbra. Dos de ellos, dispuestos especularmente a los lados de Cristo y un tercero a sus pies que, en cuclillas, ata un manojo de ramas para hacer un azote. Toda la escena asciende desde el baile de pies descalzos, sucios e iluminados alrededor de la base de la columna hacia arriba, donde reconocemos la larga línea de unión entre el cuello y el hombro de Cristo, un motivo que venía siendo favorito de Caravaggio desde que lo empleara por primera vez en la Virgen de la Huida a Egipto y que, en este cuadro, refuerza la impresión del abandono de Cristo al martirio.

Caravaggio, La flagelación, (1607) Museo de Capodimonte

La leyenda de Nápoles remonta su origen a los amores entre una sirena y un centauro llamado Vesuvio y, más concretamente, a “Neapolis” o ciudad nueva, el nombre griego que le dieron sus fundadores y que suponía la existencia de otro asentamiento anterior llamado “Palepolis” (ciudad vieja) o “Parténope”. En la mitología griega Parténope fue la menor de las tres sirenas que desde las rocas de Capri cantaron para seducir a Odiseo, quien atado al mástil de su barco, consiguió no sucumbir al hechizo de sus voces. Parténope devastada se tiró al fondo del mar y su cuerpo llegó hasta la costa de la “ciudad vieja”. Los colonos griegos prefirieron establecerse en otra zona cercana a la que bautizaron como Neapolis, Napoli hoy.

Pierre Jacques Volaire, Erupción del Vesubio desde el puente de la Magdalena, (1782), Museo de Capodimonte.

Avanzamos por la Gran Galería y el encuentro de estas dos colecciones nos sugiere el espectáculo de los fuegos artificiales sobre la bahía con que Nápoles evoca todos los años la erupción del Vesubio, ese memento mori monumental que palacios, casas, terrazas y ventanas de esta ciudad, construida como un inmenso anfiteatro, tratan de enmarcar.

Nápoles en París

Museo del Louvre

99, rue de Rivoli, 75001 Paris

Comisarios: Sébastien Allard y Sylvain Bellenger

Hasta el 8 de enero 2024

- Detalles

- Escrito por Marina Valcárcel

La exposición Basquiat x Warhol a cuatro manos, es la más importante dedicada a la colaboración de estos artistas, con 300 piezas entre las que destacan 70 obras que Warhol y Basquiat crearon juntos. Están acompañadas por las de otros artistas del momento recreando el escenario artístico de aquel Nueva York.

Michael Halsband, Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat, Nueva York, 10 de julio de 1985, colección del artista.

Cuando Frank Gehry pensó por primera vez en el edificio que iba a diseñar para la Fundación Louis Vuitton en el Bois de Boulogne en Paris, su cabeza dibujó un velero con doce velas de vidrio infladas por el viento del oeste como si navegara por el bosque. El interior de ese velero estalla ahora con el ruido y el colorido de las calles de Manhattan. Es la exposición: Basquiat x Warhol a cuatro manos, la más importante dedicada a la colaboración de estos artistas, con 300 piezas entre las que destacan 70 obras que Warhol y Basquiat crearon juntos. Están acompañadas por las de otros artistas del momento recreando el escenario artístico de aquel Nueva York.

Michael Halsband, Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat, Nueva York, 10 de julio de 1985, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.

Los años ochenta fueron allí una mezcla de muchas cosas: el ritmo del “beap”, el “hip hop” y los gritos de los niños saltando sobre los juegos pintados con tizas en las aceras de Brooklyn, las ventanas y puertas abandonadas en los contenedores, los trenes y vagones cubiertos de grafitis, los atronadores aviones que despegaban y aterrizaban desde el aeropuerto de LaGuardia, los camiones de leche, las ambulancias, los mejores conciertos de Central Park, el infierno del sida y, en fin, la pulsión callejera y multirracial de esa ciudad. Fue el alimento de estas dos estrellas, dos iconos del arte contemporáneo estadounidense de la segunda mitad del siglo XX.

Entre 1983 y 1985, Jean Michel Basquiat (1960-1988) y Andy Warhol (1928-1987) crean una singular colaboración artística de la que surgirán 160 obras, algunas de ellas las más importantes de sus respectivas carreras.

El demiurgo de este encuentro es el marchante de arte suizo Bruno Bischofberger (Zürich, 1940). En el invierno de 1983-1984, en su casa de St. Moritz, ambos hablaron de las “colaboraciones”, esa forma de trabajar de algunos pintores de los siglos XV al XIX que fascinaban a Bischofberger. Basquiat había pintado un cuadro en el garaje de su casa con Cora, la hija del marchante, que entonces tenía cuatro años. Además, en el libro de visitas de la casa, Basquiat había hecho un dibujo a doble página con ella. Bischofberger había advertido cómo la técnica infantil de la niña y el estilo “primitivo" de Basquiat encajaban asombrosamente. Él era amigo y principal distribuidor de la obra de Warhol y pensó en él para trabajar con Basquiat. En la mañana del 4 de octubre de 1982 llevó a Basquiat a la Factory y le presentó a Warhol quien inmediatamente fotografió a Basquiat unas treinta veces con su Polaroid.

Después, Basquiat pidió a Warhol que pasara la cámara a Bischofberger para que hiciera un retrato de los dos. Cuando salieron a comer, Basquiat no quiso acompañarles. Su cabeza y su mano izquierda, era zurdo, bullían ya con una idea e infinitos colores. Empujó con ímpetu la puerta de su estudio, tiró de un lienzo de 1.50 x 1.50 y proyectó en él la rabia y todo el poder de su mirada. Con el cuadro aún fresco y goteando hilos de pintura negra, su asistente salió corriendo hacia la Factory, en Union Square. Warhol, impactado por el talento de un artista tan joven y tan libre, dijo con su voz aguda: “Es más rápido que yo”.

Este cuadro, Dos Cabezas, tiene la fuerza de toda obra inaugural y es hoy el pistoletazo de salida de la exposición de Paris. En él, Basquiat pinta a Warhol con una mano geométrica y azul, casi de avatar y un único ojo clavado en el espectador. El resto del lienzo es una particular lucha de peinados: la peluca platino acrílica de Warhol colocada de través para tapar su calvicie, frente a las magníficas rastas de la poderosa maraña oscura de Basquiat. A partir de este cuadro, los dos artistas no se separarán en dos años. Intercambiarán lienzos y pesas de gimnasio, el estudio, los amigos y las afrentas, las fiestas y las ideas, la rabia, la risa, la inseguridad, el miedo y el éxito.

Jean-Michel Basquiat, Dos cabezas, (1982), Colección particular.

Bischofberger sabía bien lo que hacía cuando provocó el encuentro entre la estrella más brillante y ascendente del momento y el pintor veterano cuya carrera necesitaba ser relanzada. Cuando propuso a los dos artistas exponer sus obras en colaboración, la relación pictórica entre ambos ya estaba consolidada. Basquiat había pintado casi todas las tardes de 1984 y 1985 en el estudio de Warhol. Existía una sinergia explosiva entre su producción conjunta y sus estilos distintos: Warhol, cuyo nombre de nacimiento era Andrew Warhola -empezó a firmar como “Warhol” no por elección sino por un error de tipografía-, pintaba utilizando la técnica de la proyección y el calco, aportaba titulares de periódicos, imágenes publicitarias, logotipos de marcas y leyendas siempre escritas a mano por Julia, su madre, y cuya caligrafía se haría indisociable de su obra. Basquiat intervenía a mano y pintaba figuras tribales y poderosas, fragmentos de frases, símbolos y su icónica corona.

De esos dos años surgirán obras de tamaño monumental que están presentes en la exposición. Desde el símbolo del dólar pintado por Warhol recorrido por una serpiente de Basquiat en Don’t tread on me o en Dollar sign, hasta las langostas, los cangrejos o el veneno. Están los lienzos más conocidos como Arm and Hammer con su logo y el brazo sujetando el martillo pintados por Warhol y la cabeza negra de Basquiat.

Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol, 6.99, (1985), Colección Nicola Erni.

La maraña de palabras y letras que aparece en los cuadros de Basquiat suele haber menciones desconcertantes a Nerón, Marco Polo o Miles Davis, pero también al radio, el estaño o a las alas de cera de Ícaro. Sin embargo, la mayoría suele hacer referencia al cuerpo humano. Klaus Kertess, especialista en Basquiat, afirma: "La palabra estaba en el principio de su creación. Le gustaban por su sentido, por su sonido y por su forma. Le gustaba decir que usaba las palabras como si fueran pinceladas.”

El grafitti es una de las cuatro ramas de la cultura “hip hop”, con el breakdancing, el rapping y el deejaying. Las pintadas que tapizaban los vagones del metro eran inmediatamente tapadas por las huellas del siguiente grafitero. En este ambiente Basquiat inicia su carrera con el pseudonimo SAMO (SAMe Old shit).

Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol, OP OP, 1984-1985, Colección Bischofberger.

En la exposición están los lienzos de más de 3 metros en colaboración con marcas como Zenith, o el cuadro 6.99 rodeado por las cabezas negras de Basquiat con sus dentaduras feroces, ojos vacíos y coronas puntiagudas. También una obra africana de 10 metros de largo que pintaron mientras Basquiat liaba sus porros y Warhol reconocía que Basquiat le hacía pintar distinto, de nuevo a mano y con pincel. A medida que se avanza por la exposición, los estilos de Warhol y Basquiat empiezan a confundirse.

Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol, Untitled (Collaboration 23) Quality, 1984-1985. Colección particular.

Esta relación suele abordarse desde sus diferencias en edad, raza o en la popularidad de cada uno en el momento en el que se conocieron. Sin embargo, compartieron muchas cosas, sobre todo en el dramático verano de 1968. El 3 de junio, Valerie Solanas intenta asesinar a Warhol en su estudio. El artista pasará ocho semanas en el Columbus Hospital y tras una operación difícil vuelve a su casa con el torso cosido. Un mes antes, Basquiat había sido atropellado por un coche mientras jugaba al balón en Brooklyn. En el King’s Country Hospital curan la fractura de su brazo y distintas lesiones internas. Durante la convalecencia, su madre le llevó un ejemplar del libro de Gray’s Anatomy, un clásico sobre anatomía que produce una honda impresión en Basquiat e influirá en las aportaciones de dibujos anatómicos en sus cuadros.

Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol, Ten Punching Bags (LastSupper), 1985-1986. The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.

En la última planta, está instalada una obra compleja y misteriosa. Es una de las más célebres de la colaboración: Ten Punching Bags (Last Supper) (1985), con diez sacos de boxeo alineados en los que, como si fueran las estaciones de un Via Crucis, Warhol pinta un Cristo de ojos cerrados y cabeza ladeada. La repetición de la imagen en los sacos y la manera en la que está representado el Cristo le dan un aire de icono del pop. Encima y debajo de la cara, en la frente o debajo de los ojos, aparece repetidamente la palabra “judge” (juez). La obra se vincula al asesinato del grafitero Michael Stewart, cercano a Basquiat, y a los años más escalofriantes del sida. También al entrenamiento que compartían en su estudio y a la foto del cartel de la exposición conjunta de 1985 en la galería Tony Shafrazi. Pero más allá de todo esto, hace referencia a las raíces religiosas de ambos. Basquiat había empezado a dibujar cuando, de niño, su madre le contaba historias de la Biblia. Warhol, a quien su madre, Julia Warhola, llevaba a misa todas las semanas, quedó marcado por los santos, arcángeles y apóstoles que decoraban la iglesia. En los iconos todo tenía un significado: el color, la inclinación de la cabeza de una Virgen, la forma de juntar las manos. Y así, como nuevos santos seculares americanos, pintaría después a Marilyn, Liz, Elvis o Jackie.

Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol, Paramount, (1984), Colección particular.

¿Cómo actuarían realmente Basquiat y Warhol sobre el lienzo? Basquiat lo explicó así: "Andy empezaba un cuadro y pintaba algo muy reconocible, o el logotipo de algún producto, y yo lo desfiguraba. Luego yo intentaba que trabajara más sobre él, que hiciera al menos dos cosas más". Warhol concretaría: "Primero lo dibujaba y luego lo pintaba como Jean-Michel. Creo que los cuadros que hacemos juntos son mejores cuando no se sabe quién pinta cada parte".

Basquiat x Warhol, pintando a cuatro manos

Fondation Louis Vuitton

8, Avenue du Mahatma Gandhi Bois de Boulogne, 75116 Paris

Comisarios: Dieter Buchhart y Anna Karina Hofbauer

Hasta el 28 de agosto

- Jenny Saville: Biografía, Obras y Exposiciones - - Alejandra de Argos -

- Detalles

- Escrito por Marina Valcárcel

La gran exposición de esta primavera en el Museo de Orsay de Paris que viajará en septiembre al Metropolitan de Nueva York, es: “Manet/Degas”. La idea de reunir y confrontar por primera vez a estos dos gigantes en un diálogo inédito fue la última ambición de su directora, Laurence des Cars, antes de ser nombrada por Macron primera mujer en dirigir el Louvre.

Cartel de la exposición en el Museo de Orsay

Algún día, a principios de los años 1860, Édouard Manet paseaba por las salas del Louvre con su bastón de marfil y su sombrero de copa. Sus pasos, como acostumbraban, le dirigieron hasta el Retrato de la infanta Margarita de Velázquez que, aquella mañana, un joven artista copiaba sosteniendo en la mano una plancha de cobre que atacaba con una punta de aguafuerte. Intrigado por su manera de hacer las cosas, Manet se acercó para hablar con él. Fue la chispa que prendió la relación entre Édouard Manet y Edgar Degas, los dos genios de la “Nueva Pintura” francesa formados en la tradición de los maestros antiguos antes de convertirse en revolucionarios. Los grabados de Degas y Manet a partir de este retrato de Velázquez están entre las 120 obras de la gran exposición de esta primavera en el Museo de Orsay de Paris que viajará en septiembre al Metropolitan de Nueva York, es: “Manet/Degas”. La idea de reunir y confrontar por primera vez a estos dos gigantes en un diálogo inédito fue la última ambición de su directora, Laurence des Cars, antes de ser nombrada por Macron primera mujer en dirigir el Louvre.

Abren la muestra los autorretratos de Édouard Manet (1832-1883) y Edgard Degas (1834-1917). El de Manet es vivo, suelto y de una pincelada tan libre que su mano está solo sugerida por una simple mancha ocre. Sin embargo, Degas desde su retrato de factura más tradicional, nos mira con unos ojos intensos y ya apesadumbrados. Entre ambos cuadros el montaje de la exposición ha dejado un pequeño hueco vacío, una rendija por la que asoma Olympia colgada detrás. Sólo vemos parte de su cara y del ramo de flores que, como un intenso fuego artificial, le acerca su criada.

Edouard Manet, Autorretrato (1878-1879), Colección particular.

Edgar Degas, Retrato del artista (1855), Paris, Museo de Orsay.

Ambos nacieron en París en los primeros años de la Monarquía de Julio, eran hijos de familias burguesas bien establecidas y compartieron tardes en los cafés y en las carreras de caballos.Tras asistir a escuelas de sólida reputación, abandonaron sus estudios de Derecho, a los que les predestinaban sus orígenes, para dedicarse a su vocación artística que completaron con viajes a Italia. Participaron en la guerra de 1870 y en las consecuencias de la Comuna. Estuvieron unidos por muchas circunstancias y permanentemente separados por otras. Manet era radiante, arrollador, un republicano convencido que teñía sus obras de política y tenía un estudio siempre abierto a amigos, críticos y escritores. Degas era más introvertido, nunca se casó, su taller era un espacio reducido a sus búsquedas y prácticas artísticas.

Antes y después del nacimiento del Impresionismo, abordado por la exposición bajo una nueva perspectiva, las similitudes y diferencias estilísticas entre los dos pintores resultan evidentes en los temas que pintaron, en las escenas de la vida parisina que comparten la misma cualidad de instantánea y en el mercado y los coleccionistas que conquistaron. Pero mientras Manet se limitó a conservar una fotografía de Degas, éste pintó varios retratos de Manet, entre ellos Monsieur et Madame Edouard Manet (1868-69). Es una escena de interior en la que Manet aparece cómodamente recostado en un sofá, con una pierna doblada sobre el asiento y una mano metida en el bolsillo, mira y escucha con atención a su mujer que toca el piano. Suzanne Leenhoff, música holandesa, fue su profesora de piano antes de convertirse en su mujer en 1863. Su presencia, siempre serena, aparece regularmente en las obras del artista. Cuando Manet, quien no soportaba "una deformación de los rasgos de su querida Suzanne", recibió el cuadro, lleno de ira recortó con una navaja toda la franja en la que aparecía ella. Degas descubrió su cuadro incompleto y se ofendió profundamente. Fue la causa de la "más grave disputa" entre los dos pintores. Años más tarde, Degas añadiría una tira de lienzo a la obra en la idea de "restaurar a Madame Manet" y devolverle su cuadro, pero nunca llegó a terminarlo. La exposición completa este vacío con una obra de Manet: Madame Manet al piano, en la que sí vemos a Suzanne vestida de negro, con su mirada fija en la partitura, delante de su piano y de un espejo dorado de estilo Napoleón III.

Edgar Degas, Monsieur et Madame Édouard Manet (1869-1869), Kitakyushu Municipal Museum of Art.

Es tentador suponer que el añadido de esta tira de lienzo fue realizado en la década de 1890, cuando Degas buscaba y reunía los fragmentos dispersos de la segunda versión de La ejecución de Maximiliano que la familia de Manet se había "atrevido a recortar". Este cuadro mutilado y brutal cierra hoy la exposición en una sala reservada solo para él. Sobre un fondo de paisaje en Querétaro, siete soldados apuntan sus fusiles sobre el emperador de México en una versión moderna de Los fusilamientos de la Moncloa de Goya. La influencia de Velázquez sobre Manet, que fue casi total entre 1865 y 1867, es sustituida por la huella de Goya que aparece cuando Manet se enfrenta a la composición de esta obra y a la de El balcón. Era como si la constante confrontación de Manet con el modelo antiguo fuera la esencia misma de su modernidad.

Edouard Manet, Ejecución de Maximiliano (1867-1868), Londres, National Gallery.

La Olympia (1863-1865) de Manet se expone centrada en la primera sala junto a otros desnudos de Degas. Es una obra poderosa en el despliegue de su belleza, en la espesura de todos los blancos de las sábanas conseguidos con una densidad excepcional de los pigmentos y en el abanico en platas y grises que conforman los pliegues de las almohadas. Sobre ellas, descansa la modelo favorita de Manet, Victorine Meurent, de piel clara y ojos avellana. Tiene una flor enganchada en el moño y nos mira fija en la misma postura de la Venus de Urbino de Tiziano. Está vestida solo por sus joyas, calzada con unos zapatos escotados de seda y tumbada sobre un mantón de Manila. Su criada le acerca un ramo que nos recuerda la delicadeza con la que Manet pintó pequeños jarrones de flores.

Édouard Manet, Olympia (1863-1865), Paris, Museo de Orsay.

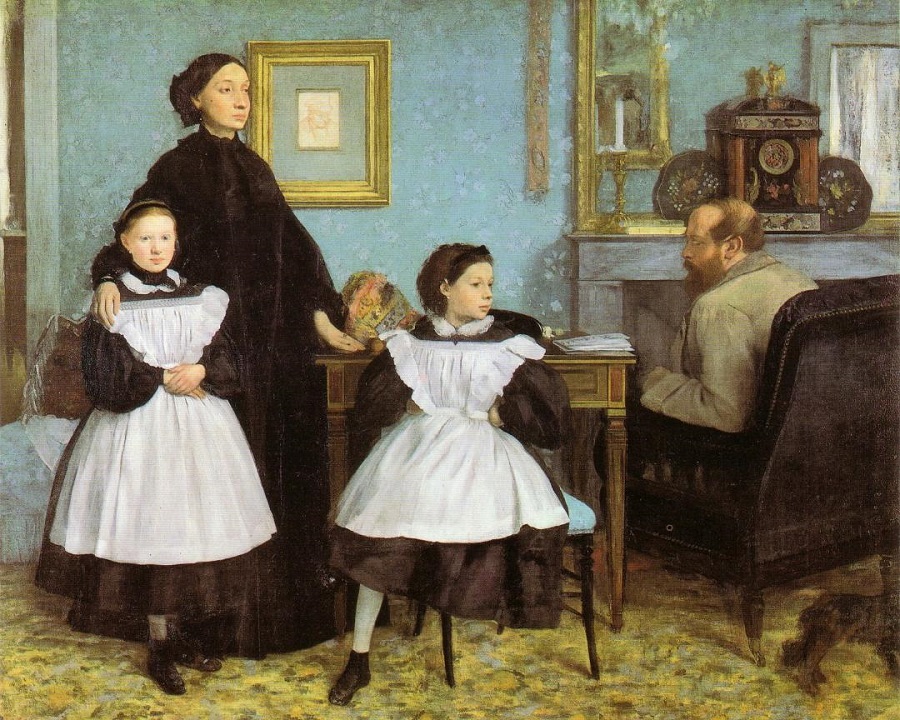

Detrás de Olympia hay una pared dedicada a dos retratos de grupo: La familia Bellelli de Degas y El balcón de Manet. Degas pinta un monumental retrato de familia en el interior de su salón florentino. En el verano de 1858 se traslada a casa de su tía Laure de Gas -verdadera grafía del apellido que el artista utilizó hasta 1873- donde el joven pintor comenzó a trabajar en uno de sus lienzos más importantes. Ampliado al formato de un cuadro de Historia su modernidad reside en la sutileza con la que Degas expresa las tensiones de un hogar profundamente infeliz: delante de una pared de salón teñida en azules aparece Laure de Gas, aún joven pero rígida y vestida de luto hasta los pies. Al pintor le interesa tanto la fuerza expresiva de los cuerpos como la de los rostros. Su figura forma un gran triángulo en el cuadro junto a sus dos niñas también vestidas de negro y con delantales blancos y almidonados. El spaniel de la familia aparece decapitado por el borde del cuadro en un alarde de modernidad fotográfica.

Edgar Degas, Retrato de la familia Bellelli (1858-1869), Paris, Museo de Orsay.

La parte más poderosa de la exposición es una esquina en la que, por la proximidad de los lienzos, la comparación resulta fascinante. De un lado, Torero muerto (1864) de Manet, del otro Jockey herido (1866) por Degas, unidas por el fuerte escorzo de sus protagonistas. En la soledad del torero muerto sobre el suelo, en sus negros, marrones y el capote rosa, en la espada, en la mano del torero apoyada sobre la herida mortal, en los botones azabache, en las medias blancas y en la profundidad del fondo en un ocre indefinido, Manet pinta el silencio y la muerte. Su moderna mirada sobre Velázquez buscaba trascenderlo y crear un realismo de su propio tiempo. En la otra pared, Degas y Jockey herido (1866). En él tres caballos en mitad de una carrera atraviesan el lienzo con la velocidad del galope tendido dejando atrás a un jinete caído. La solidez del cuerpo del torero tumbado sobre el suelo no está en el jinete, quien, con una perspectiva extraña y distinta, parece flotar en un terreno indefinido entre el sonido del galope y el relincho de la carrera.

Édouard Manet, El torero muerto (1864). Washington, National Gallery of Art.

Edgar Degas, Jockey herido (1866), Washington, National Gallery of Art.

El resto de la exposición transcurre por unas salas con escenas en el mar de uno y otro pintor, en plancheros, entre modistas y sombreros, en jardines y, sobre todo, por los soberbios retratos de los dos pintores. Como Manet, Degas fue ante todo un pintor del figuras, por sus venas corría la sangre de los hombres de ciudad, el flaneur parisino. Frente al Retrato de Diego Martelli (1879) de Degas, Manet exhibe el Retrato de Stéphane Mallarmé con la frescura de un apunte.

En 1883, Manet muere de manera repentina a los 51 años. Su fallecimiento marcó de manera profunda a Degas, quien en su entierro afirmó: “Era mucho más grande de lo que pensábamos”, y empezó a comprar obras de Manet como parte de su colección privada.

Edgar Degas, Retrato de M.Diego Martelli, (1879),Edimburgo, National Galleries of Scotland.

Édouard Manet, Retrato de Stéphane Mallarmé (1876), Paris, Museo de Orsay.

Al salir de la exposición, nos acercamos hasta la sala en la que cuelga Homenaje a Delacroix (1864), el cuadro de grupo en el que Henri Fantin-Latour pintó a Manet entre Baudelaire, Whistler y otros intelectuales del momento. Esos diez hombres severos de levita negra y camisa de cuello duro, en unos blancos y negros más propios de Frans Hals, impulsaron la revolución de la pintura moderna.

Henri Fantin-Latour, Homenaje a Delacroix (1864) Paris, Museo de Orsay.

Manet y Degas, "mano a mano" inédito en París (Agencia EFE)

Manet / Degas

Museo de Orsay

Esplanade Valéry Giscard d'Estaing 75007 Paris

Comisaria: Isolde Pludermacher

Hasta el 23 Julio

- Manet y Degas, Pintar la modernidad - - Alejandra de Argos -

- Detalles

- Escrito por Rafael Luque

hay un sustrato común que forma parte de la identidad de Anka Moldovan como creadora: el esfuerzo por lograr hacer perceptible el aire, la constante presencia humana, a mitad de camino entre lo corpóreo y la abstracción (y pese a ello es imposible no reconocerse en alguno de esos caminantes que avanzan con la determinación de quien conoce su responsabilidad y la asume) y una innegable capacidad de sinestesia.

Hombre-grieta. Retina. (fragmento), Óleo sobre tabla.150x150 cm (2023). Cortesía Anka Moldovan

Intentar reseñar la última exposición de Anka Moldovan (Cluj-Napoca, Rumanía, 1976), “aquello que irrumpe”, es, tengo que reconocerlo, un ejercicio de soberbia, como pretender describir la alegría del vuelo de un gorrión o la belleza del “Son nata a lagrimar” de Händel. Es insensato pretender acotar en unas pocas palabras la complejidad de sus mundos que, sin dejar de ser el nuestro, presentan singularidades exóticas como el horizonte de sucesos de un agujero negro.

Los seres y atmósferas que, pertinaces, emergen de sus tablas parecen vivir en esa frontera misteriosa entre lo visible y lo invisible, el ser y el desaparecer. Aunque sería fácil segmentar la colección en cuatro categorías hay un sustrato común que forma parte de la identidad de Anka Moldovan como creadora: el esfuerzo por lograr hacer perceptible el aire, la constante presencia humana, a mitad de camino entre lo corpóreo y la abstracción (y pese a ello es imposible no reconocerse en alguno de esos caminantes que avanzan con la determinación de quien conoce su responsabilidad y la asume) y una innegable capacidad de sinestesia.

La pintura es en principio un arte visual, pero en este caso hay otros sentidos involucrados. Es imposible no sentir la necesidad de acariciar, como si fuésemos personas ciegas leyendo en Braille, las rugosidades, los relieves que forman parte esencial de su obra. Su significado es tan sugerente y misterioso como el “Manuscrito Voynich” que 600 años después de haber sido escrito, aún somos incapaces de traducir. Los cuadros de Moldovan huelen a lluvia y mar porque sus seres parecen vivir siempre en una niebla densa que atraviesan sin miedo para encontrarnos, aunque en el camino corren el peligro de sufrir una partida súbita, esa suavizada construcción lingüística con la que se referían a la desaparición de 140 millones de personas en la serie “The Leftovers”.

Esto sucede realmente en su obra y conforma la colección “Reflejos”, individuos que llegaron a existir en una de sus tablas y en la trabajosa construcción de la niebla, con sus decenas de capas pintadas y borradas una y otra vez, en la búsqueda de una veladura, sucede que, en ocasiones, un personaje se transforma, otro se desvanece creando el aire, otro desaparece y mediante un proceso de transferencia renace en papel. El precio de su osadía peregrina es vivir solos, en ventanas numeradas y ser las únicas criaturas o, mejor dicho, criaturas únicas alejadas del firme y natural soporte de una tabla para existir en el constructo humano del papel. Observadores singulares, ecos que observan desde fuera los cuadros de los que proceden, cada uno es un extranjero que descubre que la mejor manera de aceptar aquello en lo que se ha convertido es recordar lo que era, como escribió Theodor Kallifatides.

Reflejo 112 y Reflejo 113. Ambas en óleo y lápiz sobre papel 14,8x21 cm (2023) . Cortesía Anka Moldovan

Estas obras también se escuchan. La obra de Anka Moldovan es narrativa, cuenta una historia, incompleta, fragmentada, como el mismo nombre de esta exposición, “aquello que irrumpe”, apenas media frase, una subordinada extraviada en un mundo, el nuestro, lleno de ruido y furia, que grita sin escuchar y habla sin decir nada. El crítico de arte Carlos Delgado Mayordomo define con precisión notarial y poética: “Dolor y amor, desesperación y gozo, ausencia y presencia, son —sin ser exhaustivos— algunos de los temas recurrentes en sus tablas, donde siempre resulta visible el deseo de liberar y de elevar lo propiamente humano, de trascenderlo.”

Lo que vemos son seres atribulados, que cargan con una gran responsabilidad, fatigados, pero no rendidos, doloridos, decididos y éticos. Todo paraíso es un paraíso perdido y las visiones que nos ofrece la creadora nos recuerdan que vida y herida riman y no por casualidad sino por causalidad. Esto es especialmente evidente en sus cuatro “Hombres-grieta” la transustanciación de un poema de Nichita Stănescu que describe a alguien que “viene desde el más allá / e incluso más lejos aún de ese más allá.”

Anka Moldovan, work in progress

La mejor forma de describirlos es esta imagen en la que Moldovan observa la llegada del “Hombre-grieta Presencia” con la fascinación y curiosidad de un entomólogo que asiste a la aparición de los primeros insectos en un cadáver y, por el gesto consolador con que se toca un mechón de pelo, se diría que es un desconocido, incluso para ella. Los cuatro “Hombres-grieta” de apellido “Presencia, Retina, Vientre y Aliento” son entes a mitad de camino entre lo salvaje y lo humano. Han llegado, pero no a través de un elegante agujero de gusano sino abriéndose paso a cabezazos. Al verlos cobra un nuevo sentido la escena en la que el replicante Batty atraviesa una alicatada pared en su acoso a Deckard en “Blade runner”. En estas cuatro tablas, del tamaño de la propia autora, hay hambre, dolor y un poder que intimida. Miran y nos ven.

Si los “Reflejos” y los “Hombres-grieta” son desarraigados, los cuadros de la serie “Tierra” están literalmente enraizados.

Tierra. Óleo sobre tabla y raíz, 100x100cm (2023). Cortesía Anka Moldovan

Son cabezas de mujeres que llaman nuestra atención por sus moños y complejos recogidos, detalles que forman parte de la memoria y los recuerdos de la autora. Otro lugar, otro tiempo, otras mujeres, sus ascendentes, capturadas en un detalle fútil que certifica su grandeza y generosidad porque ese delicado y trabajoso trenzado lo ven todos menos ellas. De su pelo surge una raíz porque estas mujeres, en la Rumanía de los años 80, tenían los pies en la tierra y cumplían su deber de cuidar, alimentar, educar, dar cariño y seguridad, sembrar responsabilidad y empatía, en definitiva, construir verdaderos seres humanos.

Nacer el mundo. Óleo sobre madera, 18x27,5 cm (2021) y El hombre alegría. Óleo sobre tabla, 60x120 cm (2023). Cortesía Anka Moldovan

Con una raíz de frambuesa brotando de entre su pelo trenzado, lo natural y lo artificial, la naturaleza y el arte comparten el mismo espacio. “No es un simple artificio estilístico, sino una audaz reflexión acerca del fundamento inevitablemente simbólico de las artes visuales: las raíces, sin necesidad de perder su propia fisonomía, son leídas como una parte coherente de la representación humana” nos descubre Carlos Delgado Mayordomo.

Y finalmente llegamos a los caminantes, seres parecidos a nosotros que se mueven por espacios que reconocemos como la Gran Vía, prosaicos pasajeros, ciudadanos que habitan los meses como otros las ciudades y otros las metáforas. Lo que les convierte en sociedad, sin dejar de ser individuales, es que son esencialmente bellos y nobles, en lo físico y en lo moral. Comprometidos y empáticos, avanzando siempre sin eludir los desafíos de la vida. Es su grandeza lo que me hace pensar que son solo parecidos a nosotros, aunque a través de la bondadosa mirada de su creadora, es posible que seamos nosotros mismos libres de nuestros pecados.

Infatigables y decididos les rodea una atmósfera mística que podría ser su alma, porque la tienen o el aire que exhalan, porque respiran. Una de estas obras, “Nacer el mundo” fue portada de la novela “Una mujer en ciernes” de Christian Bobin. La cuidada edición de “La Cama Sol” construye un libro ilustrado en un doble sentido, en el que conviven las palabras del escritor del silencio (prematuramente fallecido) y las obras de la pintora del aire.

El transcurso del aire. Óleo sobre tabla, 150x50cm Cortesía Anka Moldovan

“El misterio que irrumpe en sus cuadros –explica Carlos Delgado Mayordomo- no es sólo la expresión de la Belleza, sino la celebración de la vida.” Ya sean sólidos como el concreto o etéreos como sombras, los seres de Anka Moldovan nos susurran historias de resistencia y esperanza. Lo segundo es una necesidad, pero lo primero es un acto de amor, la necesaria derrota del olvido y la indiferencia. La obstinada voluntad de seguir haciendo preguntas, aunque intuyamos que nunca conoceremos las respuestas.

- Los otros mundos de Anka Moldovan - - Alejandra de Argos -