- Details

- Written by Marina Valcárcel

- Hits: 1212

Caravaggio, condenado a muerte, con una cicatriz en la cabeza, otra en la garganta y una tercera en la oreja izquierda, había desembarcado en Sicilia a finales de la primera semana de octubre de 1608 para permanecer allí la mitad de los meses que le quedaban de vida. Tenía apenas treinta y siete años y era el pintor más grande de su tiempo. Debía llegar lo antes posible a Messina y es fácil deducir que el gran retablo para la basílica normanda de Santa Lucía al Sepulcro de Siracusa habría estado terminado a tiempo para colgarse en el altar mayor y ser inaugurado el 13 de diciembre, día dedicado a la Santa de Siracusa. El lienzo fue realizado como pala de altar para la basílica levantada en el lugar donde, según la tradición, la santa fue martirizada y enterrada.

Por el rosetón de su fachada se cuela la luz de la mañana que entra en la nave central desde donde rebota sobre la ficción del cuadro barriéndolo con su rayo ascendente. Ilumina primero el pequeño cuerpo de la niña mártir tendido en el suelo, con su cabeza vuelta hacia atrás y el corte de la herida mortal que la degüella. Lucía parece rubia, como puede serlo una siciliana, y su pequeña silueta está tocada por un último rayo de luz rasante. Todo lo demás queda engullido por la oscuridad.

Caravaggio, Entierro de Santa Lucía, 1608, Basílica de Santa Lucía al Sepulcro, Siracusa, Italia.

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) eligió representar el momento de su inhumación, cuando una primitiva comunidad cristiana local se unió en torno a los restos mortales, no el del martirio, como era tradicional. La escena se desarrolla en un impenetrable ambiente subterráneo, probablemente en las catacumbas de Santa Lucía. Doce personajes perpendiculares a la perfecta horizontalidad del cuerpo de la mártir aparecen velándolo, alineados como los cirios de un altar. Es un grupo compacto que, en el otoño de 1608, favoreció la obsesión de Caravaggio por la representación de las caras. La diagonal arranca desde la silueta de una mujer cubierta por el chal negro de las sicilianas y, desde sus manos entrelazadas, la línea sube hasta la capa roja del diácono, -única nota de color relevante del lienzo-, continúa por la mano del obispo de Siracusa que se alza para bendecir el cadáver y termina en las puntas de la mitra y el rizo del báculo.

Debajo de la cara de Lucía queda el hueco para su tumba que cavan unos sepultureros monumentales. Son dos gigantes que cierran la escena en un óvalo que contiene el pequeño cuerpo de la santa. Las dos figuras masculinas recuerdan a las de las paredes de la catacumbas romanas vestidas con ropas ligeras. Su postura es idéntica a la de dos pescadores pintados medio siglo antes por Giorgio Vasari. Además, el parecido entre el sepulturero de la izquierda y el Retrato de Alof de Vignacourt pintado por Caravaggio en Malta es evidente. Incluirlo en esta pintura quizás fuera el homenaje de Caravaggio al gran maestro que le ayudó en su fuga de la prisión maltesa.

La luz polvorienta que vuela e inunda la nave de la basílica de Siracusa es probablemente la que vio e imaginó sobre el cuerpo sin vida de la santa, como un fondo espeso que ocupa las tres cuartas partes del lienzo en un poderoso vacío de un color ocre indefinido que se cierne sobre las figuras. Es posible que esta tonalidad se inspirara en las paredes de las latomías (en griego, corte de piedra), oquedades en la roca caliza que en la antigüedad clásica se utilizaron para encarcelar a los esclavos y que pueden superar los de 20 metros de altura estrechándose en lo alto como una lágrima. En su visita de 1608 a la ciudad, Caravaggio había estudiado el plano en forma de S de una de ellas, vio que había sido excavada siguiendo el camino de un antiguo acueducto y, al asemejarse a un canal auditivo, le dio el nombre “oreja” refiriéndose a la del tirano Dionisio I de Siracusa.

El artista había pedido que el marco estuviera cubierto por un lienzo igualmente grande y particularmente grueso, aunque estuviera compuesto por varios trozos de cáñamo. Era un pintor extremadamente veloz y en dos meses habría acabado el enorme cuadro de Siracusa, pudiendo partir a tiempo.

En Messina continuó su trabajo con una Adoración de los pastores (1609) cuyos personajes están dispuestos en una cabaña hecha de tablones y vigas de madera. En una esquina, aparece una cesta con herramientas de carpintero que aluden al oficio de San José, pero que, por estar colocada cerca del Niño, hace referencia a la Cruz. Algunos útiles están esparcidos por el suelo, otros envueltos en un paño blanco como de mantel de altar junto a un trozo de pan, metáforas ambas del sacrificio final.

Caravaggio, Adoración de los pastores, 1609, Museo Nacional de Messina, Italia

Las figuras están de nuevo orquestadas en una fuerte diagonal que asciende desde la Virgen humildemente tendida en el suelo. Tiene la cabeza velada y está vestida con un traje rojo envuelto por un largo mantón verde que la envuelve casi hasta los pies. El pintor resume el destino trágico de la Pasión en la actitud triste del rostro profético de su pequeña reina hacia el que se extiende la manita el recién nacido.

Sentados hoy delante del cuadro, en el Museo Regional de Messina, observamos como las briznas de paja que brillan esparcidas sobre el suelo oscuro del pesebre dirigiéndonos hacia los protagonistas, tienen el destello de estrellas que guiaron el camino mágico de los tres Reyes.

En un lugar dominante de Messina se alzaba el Convento de los Capuchinos, uno de los más grandes de la Orden. El retablo de la Adoración de los pastores, acortado en la parte superior, fue colocado frente a la entrada, en el altar mayor de la pequeña iglesia dedicada a Santa María la Concezione.

Caravaggio, había subido a la colina coronada por la iglesia y el convento de aquellos frailes y desde esa posición había admirado el espectáculo del Estrecho y de la costa de Calabria. Messina era una ciudad cosmopolita, un puerto libre en el centro del Mediterráneo donde se producía la mejor seda de Europa. En aquellos años, Sicilia pertenecía a la corona española y así como Spinola comandaba los ejércitos de Felipe III en los Países Bajos, los Doria, que pertenecían a una dinastía de almirantes, estaban a la cabeza de la flota de nuestro país en el Mediterráneo.

La familia Lazzari se había insertado en el tejido social de Messina. Caravaggio aprovechó el dolor de Giovanni Battista por la muerte de su hermano Tommaso y le indujo a cambiar el tema ya acordado con él, en el contrato del 6 de diciembre de 1608, por el de una Resurrección de Lázaro. Quizás le motivara el pensamiento de la muerte como expiación y de la resurrección como redención que cada vez le perseguían más. Los Evangelios relatan como Cristo, después de haber hecho quitar la lápida, había llamado en voz alta a Lázaro que llevaba cuatro días muerto y éste había salido del sepulcro con las piernas y los pies todavía vendados y con el rostro cubierto por el sudario. Se trataba de un tema importante para el artista por ser el único relato evangélico que introduce, a través de las palabras de Cristo, el contraste supremo entre la luz y las tinieblas.

Caravaggio, Resurrección de Lázaro, 1609, Museo Nacional de Messina, Italia.

Había conseguido hacerse con la sala mayor del Ospedale Grande, petición que a la mayoría parecía una de sus habituales rarezas, pero que tenía que ver con la dimensión de sus cuartos largos y espaciosos capaces de albergar a los diez personajes previstos para el nuevo lienzo. Para representar a Lázaro, necesitaba un modelo moribundo o un enfermo recién fallecido. Imaginó la escena en la catacumba donde fue enterrado y pintó su cuerpo rígido y en forma de aspa. Una mano de Lázaro, viva y vibrante de luz, está levantada en respuesta al gesto de la orden de Cristo y tiene el dedo índice ligeramente inclinado hacia la izquierda, como si quisiera ser cargada por la misma energía del Hijo de Dios. La mano izquierda, sin embargo, queda cerca del cráneo y los huesos al borde de la tumba. El dibujo de la Resurrección roza lo incorrecto, animado únicamente por una tormenta emocional en la que Caravaggio se autocita en ese gesto repetido de la mano del Cristo, ya pintado en la Vocación de San Mateo.

Este cuadro de Messina está pintado con una desconcertante pobreza de materia pictórica y una brutalidad de sentimiento. Los rostros de quienes presencian el milagro parecen impactados y torturados por el artista quien evita cualquier dimensión hedonista y escoge una redacción escasa, casi monocromática. Privilegia los espacios vacíos del cuadro, reiterando así su excelente invención, madurada en el último período de su trayectoria, de dejar la parte superior del cuadro apenas esbozada como una carga que se cierne sobre las figuras. En el Entierro de Santa Lucia de Siracusa, el peso del vacío es de naturaleza física, con ese fondo escogido en una latomía; sin embargo, es psíquica en La Resurrección de Lázaro porque el vacío amplifica de forma dramática la sensación de estar dentro de una sepultura cuyos límites físicos se pierden y se vuelven inverificables para el ojo humano.

Nada de todo esto está en Palermo. La ciudad de los oratorios abarrotados de imágenes en yeso y el brillo blanco del polvo de mármol, la mezcla inventada por Giacomo Serpotta (1656 - 1732) para sus ángeles, escenas de los Evangelios o elegantes perfiles de virtudes teologales que llenan sus pequeñas paredes. Un banco de madera y de flores en madreperla incrustada recorre el perímetro del oratorio y deja a la vista unos suelos que, a veces, son de damero de barro y otras de brillantes azulejos en blanco y negro. Para el Oratorio de San Lorenzo, Caravaggio pintó la Natividad con los santos Lorenzo y Francisco, un cuadro de magnífica plenitud y sensibilidad.

Giacomo Serpotta, Martirio de San Lorenzo, Oratorio de San Lorenzo, Palermo, Italia.

Unos setenta años después de su ejecución, en 1672, Giovanni Pietro Bellori describió la obra por primera vez: "…la Virgen contempla al Niño recién nacido con San Francisco y San Lorenzo, San José está sentado y un ángel en el aire extiende sus luces entre las sombras de la noche". Caravaggio introdujo una novedad absoluta en su época al dosificar la iluminación de la oscuridad en múltiples niveles, esas “luces que se esparcen entre las sombras”, que apreciaba Bellori.

Caravaggio, Natividad con los santos Lorenzo y Francisco, 1600. Perdido.

Michelle Cuppone ha dedicado la mayor parte de su vida a estudiar al pintor y en su libro: Caravaggio, la Natividad de Palermo, Nacimiento y desaparición de una obra maestra (2022), confirma la datación de la obra nueve años antes y aporta pruebas como el evidente parecido entre las modelos escogidas en Roma y la Virgen de Palermo y la del ángel en vuelo, esta invención verdaderamente fantástica de Caravaggio, tan similar al del Martirio de San Mateo de San Luis de los Franceses, en Roma. También está el asunto del ancho de las telas: las tres obras sicilianas, de dimensiones considerables, no fueron pitadas sobre una tela única sino sobre tres, cuatro o cinco trozos de lienzo con un ancho aproximado de un metro, cosidos uno a otro. En Sicilia no debían existir dimensiones mayores, mientras que en Roma eran comunes. Sin embargo, la Natividad de Palermo está pintada sobre un único trozo lienzo. Además, las investigaciones que vinculan datos del comerciante “senese” (sienés) Fabio De Nutis con Sicilia y, en particular, con el Oratorio de San Lorenzo, y lo señalan como el intermediario entre ambos. Por último, el documento definitivo, descubierto en 2012, del pago por el “aggiustamento” -acomodo- que fue necesario hacer en el altar del Oratorio de San Lorenzo para recibir el cuadro que probablemente llegaría a Palermo a tiempo para la festividad de San Lorenzo, entre finales de julio y principios de agosto de 1600.

Por tanto, la Natividad de Palermo sería una obra del inicio público de la trayectoria de Caravaggio, ejecutada al tiempo que los lienzos de 1600, siendo ésta su primera pala de altar. Habría sido pintada en el Palazzo Madama, donde vivía en Roma, y desde ahí enviada a Palermo. Una tesis que confirma que no fue pintada en Sicilia, que Merisi nunca estuvo en Palermo y que en 1609 partió directamente de Messina a Nápoles.

Éste es, además, un cuadro con dos historias, la anterior y la posterior a 1969. La última de ellas empieza el 15 de octubre de 1969, año en el que fue robado. Desde entonces, la Natividad de Palermo es la obra más buscada, si no del mundo, al menos de Italia.

Oratorio de San Lorenzo sin el lienzo robado de la Natividad de Caravaggio, Palermo, Italia,

Medio siglo después de su desaparición el lienzo ha cobrado nueva vida con una reproducción en alta tecnología que ocupa su lugar en el oratorio. La obra se conocía a través de un par de tomas en color: la diapositiva de Enzo Brai de 1967 y la foto, mucho más nítida, de los Archivos Scala de 1964. Una perfecta reproducción digital sustituyó al original en 2018. Corrió a cargo de Factum Arte y Adam Lowe, quien explica que la rematerialización de un cuadro de casi dos metros de ancho y más de dos metros y medio de alto a partir de una fotografía en color de 127 x 102 milímetros fue un proceso lento. Añade que hacer una copia exacta de un cuadro es un trabajo escrupuloso y exigente desde el punto de vista técnico, pero que recrear una obra desaparecida presentó un panorama distinto y un sin fin de desafíos.

Caravaggio es una estrella cuyo brillo te deslumbra para siempre. Más de 450 años después de su muerte, exposiciones y noticas sobre él siguen atrayendo a público, museos e instituciones. En estos días, la muestra “La Sicilia de Caravaggio” en el Convitto delle Arti de Noto (Sicilia) repasa su influencia en otros artistas y presenta la valiosa copia de la Natividad (1627-1628) de Paolo Geraci, procedente del Museo Civico “Castello Ursino” (Catania). Además, el museo del Prado expone el Ecce Homo, realizado en Nápoles nada más volver de Sicilia. Y la National Gallery, con motivo de su bicentenario, presentó el Martirio de Santa Úrsula (1610), último cuadro realizado dos meses antes de morir.

Caravaggio pintó solo durante catorce años, de 1596 a 1610, pasó la mayor parte de su vida huyendo y fue la primera víctima de su propia intemperancia, pero tuvo la capacidad irrepetible de atravesar las tinieblas con la luz de su pintura.

La Sicilia de Caravaggio

Convitto delle Arti

Corso Vittorio Emanuele, 91, Noto

Comisario: Pierluigi Carofano

Hasta el 3 de noviembre 2024

Ecce Homo. El Caravaggio perdido

Museo Nacional del Prado

Paseo del Prado s/n, Madrid

Hasta el 23 de febrero de 2025

- Details

- Written by Pedro García Cuartango

- Hits: 6573

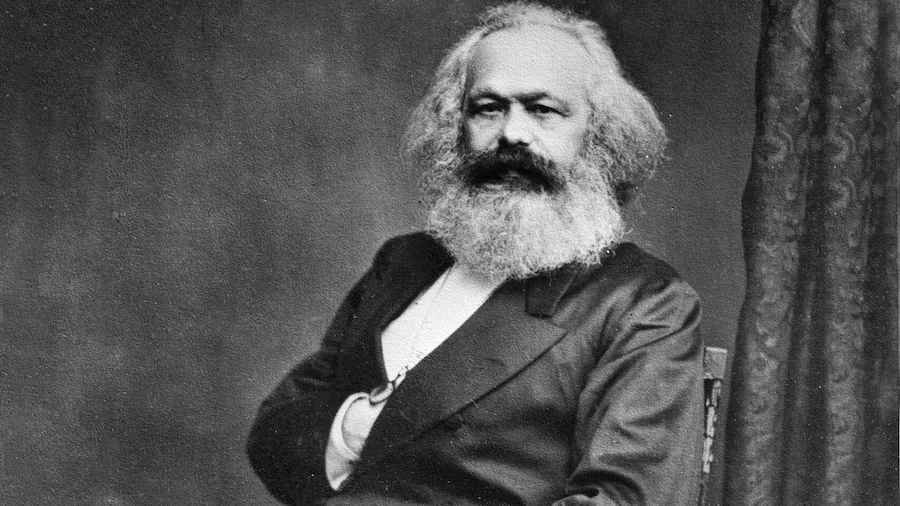

No se entendería el mundo en el que estamos viviendo sin el pensamiento de Karl Marx, el filósofo que propugnó que el comunismo sería la superación de todas las contradicciones históricas y la salvación del hombre. Pero Marx murió en 1883 y no pudo constatar las consecuencias políticas de sus ideas. Se hubiera sorprendido de que la revolución proletaria que pregonaba tendría lugar en Rusia en 1917

Marx sostuvo que la conciencia es un producto de las relaciones de producción y que el hombre será libre si se abole la propiedad privada

No se entendería el mundo en el que estamos viviendo sin el pensamiento de Karl Marx, el filósofo que propugnó que el comunismo sería la superación de todas las contradicciones históricas y la salvación del hombre. Pero Marx murió en 1883 y no pudo constatar las consecuencias políticas de sus ideas. Se hubiera sorprendido de que la revolución proletaria que pregonaba tendría lugar en Rusia en 1917 y no en países industrialmente avanzados como Inglaterra o Alemania.

Para entender a Marx, hay que contextualizar su obra en el vertiginoso crecimiento del capitalismo industrial de la segunda mitad del siglo XIX, acompañado de un extraordinario progreso de la ciencia. Vivió en Francia, donde se familiarizó con el socialismo utópico y luego residió en Londres, donde escribió “El capital” en los últimos años de su vida. Era de origen judío y estaba casado con una mujer de la baja aristocracia alemana. Sus avanzadas ideas sociales contrastaban con su conservadurismo personal, propio de la sociedad victoriana de su tiempo.

La filosofía de Marx es una inversión radical del pensamiento de Hegel, del que toma, sin embargo, las leyes de la dialéctica. Hegel sostenía que la realidad material es una manifestación del Espíritu, mientras que Marx afirma lo contrario: es la materia quien constituye la realidad. Todos los valores espirituales son un espejismo generado por las relaciones de producción, apuntará.

El marxismo es esencialmente un humanismo porque todo su edificio intelectual está construido sobre una idea del hombre. La paradoja es que Marx, que niega la metafísica por banal, parte de un postulado moral del hombre como un ser alineado por el capital que lucha por su liberación.

Marx considera que la realidad esencial es el trabajo, que tiene una doble dimensión. Por un lado, es el valor supremo por el que el hombre satisface sus necesidades naturales. Por otro, articula el orden social en base a las relaciones de producción, un concepto esencial en su filosofía.

Siguiendo la dialéctica hegeliana, la primera contradicción de la vida humana es la oposición entre libertad y necesidad. Ambos principios son antagónicos. La superación de ambos es la economía, fruto de la cooperación social para dominar la Naturaleza. El impulso que mueve la economía es el trabajo, fuente de la riqueza humana al interactuar con los recursos materiales.

Marx utiliza el término “fuerzas de producción” para englobar el trabajo como mano de obra y se refiere a “relaciones de producción” para denominar la forma en la que se distribuyen los excedentes originados por la actividad económica.

Observa que esas relaciones de producción están determinadas en la sociedad industrial por la apropiación de esas plusvalías o beneficios por el capital, que remunera la fuerza de trabajo para que pueda subsistir y se queda con el excedente que genera la mano de obra. Esa plusvalía comporta que el hombre es tratado como un objeto de explotación, como una mercancía.

Friedrich Engels e Karl Marx discutindo. G. Goron

El choque entre las fuerzas del trabajo y los intereses del capital es el motor de la historia. El capitalista intenta siempre maximizar el beneficio, el obrero lucha por un mayor salario y unas mejores condiciones de vida. Es esta dialéctica entre trabajo y capital la que explica no sólo la organización social y las leyes sino también el arte, la religión y la ideología. En este aspecto, el marxismo es un determinismo: la existencia genera la conciencia. Nuestra concepción del mundo está sustentada por la economía y las condiciones de vida. Este es el fundamento del materialismo dialéctico que constituye el núcleo central de su filosofía. Fuera de la materia, no hay nada.

Marx desarrolla el concepto de “praxis”, que significa que el hombre toma conciencia de lo que es y transforma la realidad al toparse con unas relaciones de producción que le someten a una esclavitud moral y económica. Las plusvalías del capital, generadas por la división del trabajo, impiden que el hombre sea libre y se apropie de su propio destino. Por tanto, si el hombre quiere ser dueño de su quehacer, tendrá que disponer del producto de su trabajo y acabar con esa explotación que le convierte en mercancía. Para ello, es necesario abolir la propiedad privada e implantar una dictadura del proletariado.

En este estadio, la clase obrará tomará el poder y se nacionalizarán los medios de producción. Ello será el fin de la democracia burguesa. Pero Marx defiende que esa dictadura deberá evolucionar hacia el comunismo, en el que cada hombre producirá en función de sus capacidades y recibirá en base a sus necesidades. Todas las contradicciones quedarán abolidas en esta última fase del socialismo.

Es precisamente esta idea del comunismo como final de la historia donde mejor se aprecia el carácter metafísico de su pensamiento. Y ello porque Marx confía en una especie de bondad de la naturaleza humana que conducirá a una sociedad perfecta. En el futuro que propugna ni cabe la libertad ni la religión ni la separación de poderes, manifestaciones de una falsa conciencia burguesa. Una concepción que enlaza con el mundo feliz de Huxley.

El joven Karl Marx. Película

- Karl Marx. La materia es lo único real - - Alejandra de Argos -

- Details

- Written by Iker Martínez Fernández

- Hits: 475541

San Agustín nació en Tagaste (actualmente Shouk Ahras, Argelia) en el año 354. Era hijo de Patricio, un pagano romano oriundo del norte de África que terminó convirtiéndose al catolicismo, y de Mónica, una católica devota a la que Agustín describe con todo lujo de detalles en sus Confesiones y que acompañó a su hijo a lo largo de su lento proceso de conversión al cristianismo.

Saint Augustine. 1650. Philippe de Champaigne. Los Angeles County Museum of Art

San Agustín nació en Tagaste (actualmente Shouk Ahras, Argelia) en el año 354. Era hijo de Patricio, un pagano romano oriundo del norte de África que terminó convirtiéndose al catolicismo, y de Mónica, una católica devota a la que Agustín describe con todo lujo de detalles en sus Confesiones y que acompañó a su hijo a lo largo de su lento proceso de conversión al cristianismo. En el año 373, la lectura del Hortensio de Cicerón, que no ha llegado hasta nosotros, le descubrió la Filosofía. Desde entonces, ante todo, Agustín quiso ser filósofo.

Una de las primeras cuestiones que le preocupó fue la causa del mal en las acciones de los hombres. Esta pregunta le llevó al maniqueísmo, secta cristiana caracterizada por una posición dualista que confrontaba de manera radical el bien y el mal, el «reino de la luz» y el «reino de las tinieblas». En la «Carta de Fundación» de Manes, nuestro filósofo halló una respuesta a la pregunta que le inquietaba: el ser humano no era libre, tan solo podía identificarse con una parte de sí mismo, el «alma buena». Todo lo demás, las pasiones, el apetito sexual o la degeneración física provenían de una fuerza extremadamente poderosa y amenazante, el «reino de las tinieblas», que actuaba como un principio activo que trataba de invadir el «reino de la luz». A pesar de este primer hallazgo, Agustín fue progresivamente desilusionándose con dicha doctrina, pues se basaba en una idea muy simplista de la naturaleza del hombre y de su conducta. Desde el punto de vista moral, el maniqueo se contentaba con liberar la parte buena de sí mismo sin tener en cuenta el proceso de toma de decisiones o las dudas que amenazan a la voluntad. El mal siempre constituía una amenaza activa, mientras que el bien adoptaba una posición defensiva y, en último término, pasiva. Desde el punto de vista intelectual, Agustín acabó viendo en las doctrinas maniqueas una gnosis dominada por elementos esotéricos cuya sabiduría procedía de una revelación secreta.

Hacia el año 384 Agustín llegó a Milán como profesor de Retórica. Allí conoció a Ambrosio, obispo del lugar, cuya influencia intelectual fue crucial para su conversión al catolicismo. Desde el punto de vista personal, la vida de Agustín anterior a su conversión constituye una curiosa peripecia en la que la amistad y el amor poseen una importancia difícil de exagerar. A lo largo de esta primera etapa de su vida tuvo amigos cuya muerte le llevó a tomar decisiones trascendentales, varias concubinas a las que amó profundamente, un hijo, Adeodato, que murió siendo muy joven, una esposa a la que abandonó por un estilo de vida monacal y una compleja relación con su madre. Vivió siempre en pequeñas comunidades de amistad en las que se debatía sobre cuestiones filosóficas y religiosas. La más célebre es la que formó en torno a una villa cercana a Milán llamada Casiciaco.

San Agustín en oración. Juan de Ribera. Primera mitad del siglo XVII. Museo del Prado. Web Agustinos Recoletos

Desde el punto de vista filosófico, el hecho determinante de su vida fue su encuentro con el neoplatonismo y, más específicamente, con Plotino. Fue a través de este filósofo como descubrió la posibilidad de conjugar su apetito de conocimiento racional con una creciente fe religiosa. De vuelta a su África natal, fue ordenado sacerdote y, poco después, consagrado obispo de Hipona (actualmente Annaba, Argelia) en 395. Durante su obispado, vivió un periodo de gran agitación, tanto a nivel político como en relación con la formación del dogma católico, con múltiples discusiones y teorías enfrentadas. Fue una época convulsa marcada por la definitiva división del Imperio Romano en una parte oriental y otra occidental, producida a la muerte del emperador Teodosio (finales del siglo IV), y el comienzo del declive definitivo del Imperio Romano de occidente.

El Edicto de Milán de 313 había convertido de facto al cristianismo en la religión preeminente del Imperio, situación que se elevará a oficial con el Edicto de Tesalónica de 391. Los valores propios de la civilización clásica pagana se muestran extenuados como fuente de respuestas a los problemas del periodo. Agustín es un pensador en la frontera de estos dos mundos: su formación fue estrictamente clásica, a pesar de la profunda fe de su madre, y su actitud investigadora sigue los esquemas intelectuales de las escuelas filosóficas de los periodos helenístico e imperial. Sin la tradición clásica, Agustín no habría llegado al catolicismo -o lo habría hecho de una forma muy distinta- y, sin embargo, a partir de su obra, la tradición clásica perderá durante siglos su motor originario: la búsqueda de la verdad basada en el estricto ejercicio de la razón sin condiciones.

Este recorrido intelectual y espiritual desde el pensamiento clásico hasta el catolicismo se encuentra magistralmente descrito en la obra más personal y significativa de su producción: las Confesiones. Agustín la escribió a los cuarenta y tres años, cuando ya era obispo de Hipona. Se trata de una auténtica autobiografía intelectual, muy distinta a las anteriores que conocemos, de una sorprendente profundidad psicológica. Como ha señalado Peter Brown en su espléndida biografía, las Confesiones son un «manifiesto del mundo interior» que Agustín redacta para arreglar cuentas consigo mismo: «escribir las Confesiones fue una acción terapéutica; los muchos intentos que se han hecho para explicar el libro solo como una provocación externa, o como una idea fija filosófica, ignoran toda la vida que corre a través de él» (Brown 2001: 175). A lo largo de sus páginas, Agustín muestra cómo el estudio de las obras de Plotino supuso para él el hallazgo de las respuestas que buscaba como católico:

Pues cuando buscaba la causa que me permitía apreciar la belleza de las cosas materiales de la tierra o del cielo, y cuando tomaba decisiones sobre asuntos sujetos a cambio […] descubrí la verdad por encima de mi mente mudable. Y así, paso a paso, mis pensamientos fueron ascendiendo desde la consideración de las cosas materiales al alma, que percibe a través de los sentidos del cuerpo. De aquí pasé a la parte más interior del alma, a la que los sentidos del cuerpo anuncian las cosas externas. Por encima de aquí no pueden llegar las bestias. El paso siguiente fue a la potencia raciocinante, que juzga de los datos entrados por los sentidos corporales. Por su parte, esta potencia de la razón, juzgándose ella misma mudable, se elevó hasta su propia inteligencia. Apartó mis pensamientos de su discurso habitual y se sustrajo de las imágenes contradictorias que la asediaban. De este modo podría descubrir qué luz le inundaba cuando con toda seguridad anunciaba que lo inmutable ha de ser preferido a lo mudable. Podría saber también cómo había llegado a conocer lo inmutable -pues de no conocerlo, no podría preferirlo con certeza a lo mudable-. Y así en un golpe de vista trepidante, mi alma alcanzó la visión del Dios que es (Confesiones, 7. 17).

San Agustín en su gabinete.1480. Sandro Botticelli. Iglesia de Ognissanti, Florencia. Web Agustinos Recoletos

Las posibilidades de la fe cuando se une a la razón

Para Agustín no hay rivalidad entre fe y razón, pues la razón lleva al humano siempre a la fe. Una vez que la tiene, la razón debe usarse para profundizar en la fe. Es así como debemos entender la sentencia agustiniana «entiende para creer, cree para entender». Por lo tanto, razón y fe se complementan.

El conocimiento de la verdad debe buscarse como consecuencia de una necesidad íntima, pues aporta la verdadera felicidad. Solo el sabio puede ser feliz y la sabiduría requiere el conocimiento de la verdad. La afirmación escéptica según la cual no existe la verdad se contradice al señalar la verdad de dicho juicio. De ahí que hasta los escépticos han de afirmar el principio de no contradicción que enunció Parménides. La cuestión no es si existe o no la verdad, sino cómo obtener certezas. La respuesta ha de buscarse en el autoconocimiento: si dudo, existe un sujeto que duda y, en consecuencia, puedo afirmar que dicho sujeto existe: si fallor, sum.

Siguiendo una interpretación neoplatónica, Agustín distingue varios tipos de conocimiento: el conocimiento sensible, que es un conocimiento cambiante y cuya utilidad para la vida práctica diaria es innegable, está al alcance tanto de los humanos como de las bestias. Sin embargo, el conocimiento propiamente humano es el racional, en el que Agustín distingue dos niveles: el conocimiento racional inferior, que nos permite juzgar las cosas sensibles de acuerdo con los modelos eternos, y el conocimiento racional superior, también llamado Filosofía o Sabiduría, que posibilita el conocimiento de las verdades eternas, inmutables, universales y necesarias que fundamentan nuestros juicios. Estas verdades son para el de Hipona de dos tipos: las ideas ejemplares (belleza, bondad o justicia, entre otras) y las verdades eternas (axiomas matemáticos, ideas geométricas y otras de este tipo).

Ahora bien, si realmente existen estos modelos ¿dónde se encuentran? Agustín responde que las ideas son esencias objetivas y se encuentran en la mente de Dios. El hecho de que el ser humano sea capaz de acceder a ellas no significa que pueda captar la esencia de Dios, sino que estas verdades se perciben por estar iluminadas como por un Sol. Una metáfora de clara inspiración platónica que Agustín tomó muy probablemente del Sol que deslumbra al personaje que logra escapar en el Mito de la Caverna. De acuerdo con la llamada Teoría de la Iluminación, no es posible acceder a estas verdades eternas a través de los sentidos, debiéndose buscar en la intimidad de la conciencia como un proceso de autoconocimiento. Todo ser humano las posee dentro de sí y, por tanto, cada cual es responsable de esta labor de introspección. La verdad no se encuentra en el mundo externo, sino en el alma, y se capta por medio de la iluminación divina.

Como puede verse, la Teoría de la Iluminación de Agustín reemplaza la teoría platónica de la reminiscencia para favorecer la intervención divina en el proceso de conocimiento. Las ideas filosóficas poseen siempre antecedentes y con seguridad podrían rastrearse los de esta tesis agustiniana en el estoicismo, pero la operación resulta en gran medida innovadora, pues traslada el problema del conocimiento de la realidad desde el objeto al sujeto, a la vez que incorpora en el pensamiento cristiano, a través de Platón, el proyecto de racionalidad de la filosofía griega.

Siguiendo la tradición judeocristiana, Agustín defendió que Dios creó el mundo junto con el tiempo (por lo tanto, de manera instantánea) por medio de un acto de libre voluntad. El acto de la creación se realizó desde la nada (ex nihilo), pero a partir de las ideas eternas que se encuentran en la mente divina: las ideas ejemplares y verdades eternas, que Agustín también denomina arquetipos y que Dios, como un demiurgo platónico, ha realizado en la materia. Las cosas del mundo existen en la medida en que Dios les ha otorgado existencia. Además, la divinidad depositó en la materia los gérmenes de todos los seres futuros para que fueran desarrollándose de manera progresiva en el tiempo. Así, todo ser creado está formado de materia (que, como en el estoicismo, puede ser corpórea o espiritual) y forma (la esencia que le hace ser lo que es). Esta tesis, conocida como la teoría de las rationes seminales, permite a nuestro filósofo fundamentar la existencia de un plan divino, emplazado en la mente de Dios, por el que el ser supremo tiene conciencia de lo que fueron, son y serán todas las cosas por él creadas.

Jaime Huguet. Consagración de San Agustín. 1470. Museu Nacional D’art de Catalunya. Web Agustinos Recoletos

Para Agustín, la existencia de Dios es evidente, lo que no le impidió desarrollar algunos argumentos que respondían a las legítimas pretensiones del ser humano de ofrecer cobertura racional a esta obviedad. Con tales argumentos nuestro filósofo no pretendía convencer a los que aún no creen, sino más bien reafirmar en ellos una creencia oculta preexistente. Por ello, sus demostraciones no poseen un carácter ordenado y sistemático, como sí ocurrirá posteriormente en la Escolástica. El primero de ellos lo encontramos ya en el pensamiento clásico formulado de distintas maneras: es el conocido como argumento del «consenso universal». Teniendo en cuenta los caracteres propios del Dios cristiano, único y omnipotente, no puede quedar escondido totalmente a los seres humanos una vez que estos hacen uso de la razón. Por eso, salvo raras excepciones, todos afirman su existencia, ya que portan en la mente la idea de un ser que sobrepasa en dignidad a todos los demás. Es un argumento típico de la Antigüedad, donde las posturas ateas eran muy excepcionales.

La existencia de Dios puede demostrarse también partiendo del mundo como creación y, por tanto, como algo contingente. A la vista de la creación, se hace necesario una causa eficiente, de la misma manera que de nuestros actos corporales se deriva la existencia de nosotros mismos. La necesidad de esta causa eficiente remite directamente a Dios. Pero el argumento preferido de Agustín procede de su propio recorrido intelectual y, por tanto, de una profunda labor de introspección, que, como ya he indicado, él mismo nos relata en sus Confesiones: caso de existir las verdades eternas, se hace imprescindible la presencia de un ser eterno e inmutable responsable de su creación. Dada la naturaleza humana, mudable y finita, estas ideas no pueden haber sido creadas por nuestra mente y, en consecuencia, han de ser obra de un ser eterno e inmutable: Dios, a quien conocemos de manera imperfecta a través de las huellas que ha dejado en sus criaturas. Como ha afirmado Ettienne Gilson, este sería el argumento más personal de Agustín para mostrar la existencia de Dios.

Nuestra imperfección limita gravemente la posibilidad de afirmar características concretas de este ser eterno e inmutable, pero Agustín se aventura a señalar algunas que se derivan de su capacidad para introducir en nosotros las ideas ejemplares. Dios ha de trascender el espacio y el tiempo, su esencia ha de ser la bondad, la sabiduría (es omnisciente) y el poder (es omnipotente). Agustín concibe a Dios como necesariamente simple, en el sentido de no constar de partes. Las razones de las cosas creadas se mantienen inmutablemente en él, pues en su mente radica el plan sobre el mundo cuya ejecución describe las distintas etapas de la historia universal. Todas las cosas poseen verdad ontológica en la medida en que encarnan o ejemplifican el modelo radicado en la mente divina.

Claudio Coello. El triunfo de San Agustín. 1664. Museo del Prado. Web Agustinos Recoletos

La cumbre de la creación divina es el ser humano, que consta de un cuerpo material y de un alma inmortal. Agustín recurre nuevamente al neoplatonismo para definir al ser humano como un alma racional que se sirve de un cuerpo mortal y terreno. El alma humana es un principio inmaterial. Aunque esta perspectiva es, insisto, deudora del dualismo platónico, nuestro filósofo no adopta la teoría platónica del alma en su totalidad, ya que no distingue en ella tipos ni clases y pone en valor el cuerpo en tanto que obra de Dios. Tampoco se sirve de esta teoría, como sí hace el filósofo griego, para construir una jerarquía con consecuencias políticas. Más bien, la idea de Agustín es sentar las bases de la demostración de la inmortalidad del alma. Para este objetivo utiliza el argumento platónico de los contrarios, aunque con matices. Si es cierto que el alma es principio de vida, dado que dos contrarios son incompatibles, el alma no puede recibir la muerte. Dicho de otra forma: si la esencia del alma es la vida, ¿cómo puede darse en ella la esencia contraria? Además, como ya se ha indicado, el alma aprehende verdades indestructibles, lo que prueba que ella es a su vez indestructible.

El alma es creada por Dios y se une al cuerpo, pero no por un castigo como ocurre en Platón. La creación divina es fruto de la bondad, pues tal es la esencia de Dios. Coherente con sus postulados acerca del conocimiento de la verdad y de la experiencia personal en el encuentro con las verdades ejemplares y las ideas eternas, a Agustín le interesa la cuestión de si Dios creó separadamente cada alma individual o las creó todas en la de Adán, lo que conllevaría que todas las almas desciendan del primer hombre por herencia. No debe sorprender que Agustín opte finalmente por la segunda explicación, pues a la vez que el permite confirmar la existencia de un plan divino, le sirve para justificar la transmisión del pecado original tal y como se describe en las Escrituras. Una vez más, observamos cómo para Agustín razón y fe, lejos de contraponerse, pueden trabajar en una misma dirección.

Una ética clásica de la felicidad que culmina en el amor a Dios

Como todas las éticas de la Antigüedad, la de Agustín es eudemonista, esto es, afirma la felicidad como el fin de la conducta humana. La felicidad es un estado al que se llega cuando se produce el encuentro con Dios. Pero ¿qué significado posee este encuentro? Agustín no se refiere a la máxima expresión de una vida teorética que se conforma con la contemplación de la divinidad, al modo aristotélico, sino a una unión amorosa y sobrenatural como culminación cristiana al esfuerzo humano ayudado por la gracia. La ética de Agustín es una ética del amor que requiere el concurso de dos voluntades, la humana y la divina, pero es esta última la que graciosamente concede al humano ese don. Reformulando el principio estoico que residencia el supremo bien del hombre en la integridad moral, Agustín afirmará que únicamente puede darse una vida buena y honesta mediante el amor a Dios y al prójimo.

Otro vínculo de unión entre el estoicismo y la filosofía de Agustín lo hallamos en la cuestión del libre albedrío, que experimenta en esta escuela notables avances al menos desde el siglo II d. C. Como ya he indicado, fue una de las cuestiones que más preocupó a nuestro filósofo desde su juventud. Peter Brown ha señalado con acierto que Agustín «combatió una terca batalla perdida contra aquellos quienes consideraban a los hombres como seres totalmente desvalidos» (Brown 2001: 161). Siguiendo una tradición específicamente romana, para el filósofo de Hipona la responsabilidad por los propios actos resultaba ineludible. Por ello, tras un primer momento de deslumbramiento, se opuso al determinismo maniqueo y defendió la primacía de la libre voluntad, pero no hasta el extremo que lo hizo posteriormente Pelagio. El problema resultaba complejo, pues además de la vertiente filosófica, se unía una discrepancia de las distintas sectas cristianas en la interpretación de algunos pasajes de san Pablo. Agustín hizo frente a las críticas de quienes consideraban que las acciones humanas se encuentran frecuentemente condicionadas por numerosos obstáculos y circunstancias vitales combinando el principio general de la libre voluntad con la gracia divina: «para resolver la incógnita» -dice- «traté concienzudamente antes de defender la libertad de elección de la voluntad humana; pero la gracia de Dios tiene la decisión» (Retractaciones, 2. 27). En definitiva, Agustín defendió el libre albedrío entendido como ejercicio y expresión de la propia voluntad. Ahora bien, la voluntad está obligada a reconocer al mismo tiempo el deber de amar a Dios. Toda acción humana debe juzgarse en relación con la intención que la guía: si es conforme a la ley de Dios será buena; en caso contrario, será considerada pecado. Esto significa que la voluntad es libre de apartarse del bien inmutable y adherirse a los bienes mudables, pero todos los hombres son conscientes de uno u otro modo de las normas morales, reflejo de la Ley eterna, pues Dios las ha impreso en el alma de todos los seres humanos; prueba de ello es que incluso los impíos son capaces de juzgar justamente. Sin duda, se trataba de una solución que un estoico podría matizar, pero no negar con rotundidad.

Bartolomé Esteban Murillo. San Agustín entre Cristo y la Virgen. 1664. Museo del Prado. Web Agustinos Recoletos

Si convenimos en que Agustín tiene razón, cabe preguntarse qué es el mal y qué papel juega. Nuestro filósofo distingue tres clases de mal: en primer lugar, nos encontramos con el mal físico, esto es, con el dolor y con la enfermedad. Afecta fundamentalmente a los cuerpos y es consecuencia del pecado original. El mal también puede concebirse en sentido moral, es decir, como pecado. Se trata de un mal absoluto en cuanto que puede conducir al castigo eterno. El mal moral ha de conciliarse con la bondad divina, lo que implicaría, como he señalado, la existencia de la libertad. Si el mal físico es consecuencia del pecado original, el mal moral lo es de un acto de soberbia del ser humano y se encuentra ligado a una mala voluntad.

Por último, ¿puede hablarse de un mal metafísico u ontológico? Agustín opina que no, puesto que en tal caso deberíamos afirmar que Dios, creador del mundo, es la causa última del mal. De nuevo, acudirá al neoplatonismo y, en concreto, a Plotino para tomar la idea del mal ontológico como mera privación: el mal es privación del bien, entendida como alejamiento de Dios. Esta tesis será muy discutida por los filósofos posteriores, sean o no cristianos.

La Historia y la construcción de un Estado cristiano

Como ya he señalado, la Historia es para Agustín el tiempo en el que se desarrolla el plan divino. Su perspectiva es primordialmente moral y espiritual. Los hechos que en ella se suceden han de ser tomados a la luz de dicho plan, aunque en muchas ocasiones no sea posible comprender su significado completo. Al concebir así la Historia, Agustín es el primer pensador que estudia las acciones humanas como un continuo desde el punto de vista temporal, ofreciendo un sentido unificado a los distintos momentos del pasado para vincularlos con el presente. Su interés no es, por tanto, analítico o científico, sino estrictamente espiritual.

El pensamiento político agustiniano ha de entenderse desde esta premisa. Para Agustín, los seres humanos se dividen entre aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas y los que se aman a sí mismos antes que a Dios. El acicate que estimula la Historia hacia su objetivo final es la dialéctica entre estos dos tipos de hombres. Los primeros forman lo que Agustín denomina la Ciudad de Jerusalén, o Ciudad de Dios, basada en el amor a Dios a través de la Iglesia. Los segundos forman la Ciudad de Babilonia, o Ciudad terrenal, basada en el amor de los hombres a sí mismos. Las encarnaciones históricas de esta última son los imperios paganos de Asiria y Roma. La confrontación entre ambas ciudades posee un poderosísimo atractivo moral, pero también retórico. Ya Cicerón había disociado en sus discursos políticos dos clases de humanos: los que se aman a sí mismos sobre las demás cosas y los que aman en primer lugar a la patria. Ese lector infatigable del orador romano que fue Agustín vuelve sobre esta dicotomía, aunque formulada en un sentido muy distinto, ya que presenta al Imperio Romano como ejemplo de la Ciudad de Babilonia.

Guercino. San Agustín meditando sobre la Trinidad. 1636. Museo del Prado. Web Agustinos Recoletos

Lo esencial de la distinción de Agustín es que ninguna de las ciudades posee una base material o institucional real, es decir, no estamos hablando de ciudades o Estados reales, sino que se presentan como ideales de moralidad y espiritualidad. En la práctica, ambas ciudades están mezcladas en cualquier sociedad y sus componentes mantienen una lucha ética tenaz. Los imperios paganos a los que alude Agustín se caracterizan por el triunfo de unos ideales espirituales alejados de los valores cristianos, pero no del plan divino: todo ello está previsto en la mente omnisciente de Dios. La separación y el triunfo definitivo de la Ciudad de Dios no se producirá hasta el fin de los tiempos, por lo que la historia humana avanza inexorablemente hacia un doble objetivo: la salvación de los integrantes de la Ciudad de Dios y el castigo de lo que integran la Ciudad de Babilonia.

La sociedad es para Agustín una multitud de criaturas racionales asociadas de común acuerdo en cuanto a las cosas que aman. La finalidad de este planteamiento es señalar que el Estado no será moral si no es un Estado cristiano, es decir, un Estado que hoy denominaríamos confesional. Agustín no se muestra en ningún momento contrario al Estado; reconoce su utilidad intrínseca como instrumento de coacción ante la persistencia en las sociedades del pecado original y sus consecuencias.

La política agustiniana posee, al menos, tres consecuencias directas: la primera es el papel de la Iglesia como garante de la forma moral del Estado o, como dice Agustín, como «levadura de la tierra» de la sociedad. La segunda consecuencia, derivada de la anterior y ampliamente debatida por la filosofía política medieval, consiste en situar a la Iglesia en un nivel jerárquicamente superior a los distintos reinos terrenales, puesto que le compete expedir el certificado último que acredita la adecuación moral de su actuación política. De aquí se deriva una tercera e importante consecuencia: no solo la Iglesia como institución, sino cualquier ciudadano puede posicionarse contra el Estado cuando este actúa de forma inmoral, esto es, sin fundamento en la fe y en el amor a Dios. He aquí la formulación, en términos cristianos, de lo que en la filosofía política moderna se conocerá como el «derecho de resistencia».

Agustín: un filósofo en la frontera de dos mundos

Quizá como en ningún otro pensador del periodo tardoantiguo, en Agustín de Hipona se aprecia cómo la operación de vincular la tradición clásica grecorromana con los principios cristianos resulta tan exitosa como imposible. Para concluir quisiera explicar esta aparente paradoja. Por un lado, Agustín demostró que autores como Platón, Cicerón, Plotino o los estoicos podían ser leídos a beneficio de inventario por un pensador que quisiera fundamentar teóricamente los textos cristianos, solo aparentemente alejados del grado de abstracción y de la altura intelectual que había alcanzado la filosofía grecorromana. Desde que, en su juventud, leyó el Hortensio de Cicerón, Agustín siempre se consideró un filósofo, y lo cierto es que su obra habría sido imposible, o muy distinta, sin el Timeo platónico o las Enéadas plotinianas. Sin embargo, esta labor de apropiación persigue unos objetivos que, en gran medida, hacen irreconocible el espíritu filosófico clásico. Pondré un ejemplo de este diálogo imposible haciendo referencia al pasaje final de Contra los académicos de Agustín, donde nuestro autor cree haber refutado el probabilismo defendido por Cicerón en los Académicos:

- Pues bien, para que conozcáis en pocas palabras todo mi plan sea cual fuere el estado en que la humana sabiduría se halle, veo que no la conozco aún. Pero, no teniendo más que treinta y tres años, creo que no debo perder la esperanza de conseguirla un día, porque he decidido dedicarme a su investigación, despreciando cuanto los mortales tienen por bienes en este mundo. No obstante, las razones de los académicos trataban de disuadirme no poco de mi proyecto, pero he procurado hacerme fuerte contra ellas con esta disertación. Pues todo el mundo sabe que existen dos caminos que nos impulsan al conocimiento: la autoridad y la razón. Ahora bien, para mí es evidente que jamás debo apartarme de la autoridad de Cristo, ya que no encuentro otra más fuerte. En cuanto a lo que ha de buscarse con la fuerza de la razón […] espero entretanto poder encontrar en los platónicos una doctrina que no se oponga a nuestros sagrados misterios […]

Entonces él dijo:

- Confieso que jamás me ha impactado nada tanto como el hecho de tener que retirarme vencido por la discusión de hoy. Y pienso que esta alegría no debe ser únicamente mía. Por lo mismo la compartiré con vosotros, mis rivales o nuestros jueces. Porque los mismos académicos desearon tal vez ser vencidos de esta manera por sus sucesores. […] Compañeros míos, convertid vuestra ansiada curiosidad con que me incitabais a responderle en una más firme esperanza de instruirnos conmigo. Tenemos un guía para conducirnos, bajo la providencia del mismo Dios, hasta el mismo interior del sagrado santuario de la verdad (Contra los académicos, 3. 43 – 45).

Agustín inaugura un método de investigación filosófica que podríamos calificar como retrospectivo: ya conocemos la verdad, pues se halla expuesta en las Escrituras. La Filosofía es un instrumento para entenderla a través de la limitada capacidad de nuestra razón. La vida dedicada a la investigación ya no es la socrática, sino la cristiana; no tiene por objeto la verdad, sino la fundamentación racional de una verdad ya dada. Dicho en otras palabras: Agustín es discípulo Sócrates para comprender, con todas sus consecuencias, el magisterio de Cristo. Una inversión de la finalidad de la Filosofía de enorme productividad para el pensamiento cristiano posterior, medieval y moderno, que propició la conservación de una buena parte de los textos clásicos a la vez que clausuraba su sentido originario y el mundo en el que vieron la luz.

San Agustin - Película

Bibliografía

Agustín de Hipona. Obras completas. (41 volúmenes). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

Agustín de Hipona (1998). Confesiones. Prólogo, traducción y notas de Pedro Rodríguez de Sanchidrián. Madrid: Alianza Ed.

Agustín de Hipona (2009). Contra los Académicos. Edición bilingüe. Introducción de Jaime García Álvarez. Traducción de Julio García Álvarez y Jaime García Álvarez. Madrid: Ediciones Encuentro.

Agustín de Hipona. Qué es el tiempo. Edición bilingüe y traducción de Agustín Corti. Madrid: Trotta.

Brown, Peter (2001). Agustín de Hipona. Traducción de Santiago Tovar y Mª Rosa Tovar. Madrid: Acento.

Brown, Peter (2016). Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída de Roma y la construcción del cristianismo en Occidente (350-550 d. C.). Traducción de Agustín Luengo. Barcelona: Acantilado.

Brown, Peter (2021). El mundo de la Antigüedad tardía. De Marco Aurelio a Mahoma. Traducción de Antonio Piñeiro. Barcelona: Taurus.

Gilson, Étienne (2014). La Filosofía en la Edad Media. Traducción de Arsenio Pacios y Salvador Caballero. Madrid: Gredos.

Nixey, Catherine (2018). La edad de la penumbra. Cómo el cristianismo destruyó el mundo clásico. Traducción de Ramón González Férriz. Barcelona: Taurus.

Pohlenz, Max (2022). La Stoa. Historia de un movimiento espiritual. Traducción de Salvador Mas, con la colaboración de Iker Martínez. Prólogo de Emilio Lledó. Epílogo de Iker Martínez. Barcelona: Taurus.

Plotino. Enéadas. Traducción, introducción y notas de Jesús Igal. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos.

- Agustín de Hipona: vida, pensamiento y obras - - Alejandra de Argos -

- Details

- Written by Pedro García Cuartango

- Hits: 248118

La Razón es el hombre. Immanuel Kant sostenía que podemos conocer la apariencia de las cosas, pero no su esencia porque el entendimiento es limitado. Hay un acuerdo generalizado en considerar a Immanuel Kant como el padre de la filosofía moderna. Y aquí se acaba el consenso porque la complejidad de su pensamiento permite diversas interpretaciones.

LA RAZÓN ES EL HOMBRE

Immanuel Kant sostenía que podemos conocer la apariencia de las cosas, pero no su esencia porque el entendimiento es limitado.

Hay un acuerdo generalizado en considerar a Immanuel Kant como el padre de la filosofía moderna. Y aquí se acaba el consenso porque la complejidad de su pensamiento permite diversas interpretaciones, entre otros motivos, porque el profesor de Königsberg introdujo importantes matizaciones sobre el sentido de su obra al final de su vida.

Intentar explicar a Kant incurre en el riesgo de distorsionar o simplificar su legado, por lo que sólo cabe remitir a la lectura de su “Crítica de la razón pura”, publicada en 1781 y revisada seis años después. En ella se interroga sobre la naturaleza del conocimiento, sus límites y la posibilidad de una ciencia universal.

Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Riga: J. F. Hartknoch 1781, 856 Seiten, Erstdruck.

Kant intentaba superar el callejón sin salida al que llevaba el empirismo de Locke y Hume, que, al afirmar la experiencia sensible y particular como única fuente de conocimiento, hacía imposible la existencia de leyes de carácter objetivo y universal. También se daba cuenta de las limitaciones del racionalismo cartesiano, que sacaba sus conclusiones de una razón innata al margen de la observación empírica.

Por tanto, el gran reto que se plantea Kant es dar una estructura inteligible a los hechos “singulares y amorfos” que existen fuera del sujeto. Ello sólo será posible si nuestro entendimiento es capaz de formular juicios sintéticos a priori, que, a partir de la observación, tengan validez universal.

Kant construye todo su edificio conceptual sobre la base de estos juicios sintéticos a priori, que son necesarios y objetivos. Son objetivos porque son formulados a partir de la experiencia y son necesarios porque son de validez universal. Pero, a diferencia de Aristóteles o Leibniz, quien confiere esa universalidad al conocimiento es el sujeto y no el mundo externo.

Esto es esencial porque la estructura inteligible de la realidad reside en las formas y las categorías del conocimiento que son inherentes al sujeto, que es quien proporciona el sentido a una naturaleza externa, amorfa y caótica. Por ello, el pensamiento de Kant es una filosofía del sujeto y el conocimiento es “trascendental” en la medida que va más allá de la percepción.

Kant con sus amigos Christian Jakob Kraus, Johann Georg Hamann, Theodor Gottlieb von Hippel y Karl Gottfried Hagen

Kant señala que el espacio y el tiempo son “formas a priori” de la sensibilidad, lo que significa que todo lo que captan nuestros sentidos está contextualizado en un marco temporal y espacial. Ello equivale a decir que ni el tiempo ni el espacio tienen una existencia objetiva, simplemente son condiciones necesarias para la percepción.

Tras dar este paso, Kant afirma que existen categorías en nuestro entendimiento, que no son empíricas ni intuitivas, sino que forman parte de la estructura interna del sujeto. Estas categorías son doce y están encuadradas en cuatro grupos: la unidad, la cantidad, la relación y la modalidad. Un ejemplo para entender esta noción: la distinción entre causa y efecto, algo en lo que se aparta de Hume.

Si todos los seres humanos comparten las mismas formas y categorías, podemos concluir que hay un entendimiento general o universal, algo que Kant era reacio a aceptar. Aquí está la base del idealismo y de la filosofía de Hegel, que, aunque siempre rechazó el sistema kantiano, estaba muy influido por él.

Kant afirmará, sin embargo, que no podemos conocer el “noumenon” o esencia de las cosas, ya que nuestro entendimiento sólo nos proporciona luz para establecer relaciones lógicas sobre el “phenomenon” o apariencia externa de lo real.

Kant University en Kaliningrad.La escultura de Kant fue creada en Berlin por el escultor Christian Daniel Rauch en 1857

Por tanto, nuestra razón, entendida como la capacidad de formular juicios de validez universal y establecer sus relaciones, no puede concluir la existencia de Dios ni la inmortalidad del alma, que Kant no cuestiona pero que le parecen indemostrables. Dice literalmente que son paralogismos.

El filósofo prusiano, nacido en el seno de la familia de un guarnicionero y educado en los estrictos principios del pietismo, aplicará esta filosofía del sujeto a su concepto de la ética, expresado en su “Crítica de la razón práctica”. Kant sostiene que la moral es individual y está regida por el imperativo categórico, que enuncia de esta manera: “Obra de tal suerte que tu acción pueda servir de norma universal”.

Esta concepción implica que la moral implica la libertad de elegir porque cada ser humano es autónomo a la hora de fijar sus pautas de comportamiento y tomar sus propias decisiones. No es posible imponer a nadie lo que debe hacer en el terreno de la conducta, una afirmación que le creó problemas con la autoridad. Kant fue también el primero que propuso un gobierno supranacional que garantizara la paz entre las diferentes naciones, una idea que hace más de dos siglos resultaba excéntrica.

Su inquietud y sus vastos conocimientos quedan reflejados en un libro titulado “Teoría de los cielos”, escrito en su juventud, en el que explicaba que los cuerpos celestes nacen de nebulosas en expansión y contracción, una teoría similar a la de Laplace.

Kant, fascinado por la Revolución Francesa, fue el gran pensador de la Ilustración al reivindicar la absoluta autonomía de la razón y el derecho de los individuos a actuar según el dictado de su conciencia. Ese fue su mayor legado.

Les Derniers Jours D'Emmanuel Kant. The Last Days of Immanuel Kant. Subtitulos en español

- Immanuel Kant. Biografía, pensamiento y Obras - - Alejandra de Argos -

- Details

- Written by Kilian Lavernia

- Hits: 877272

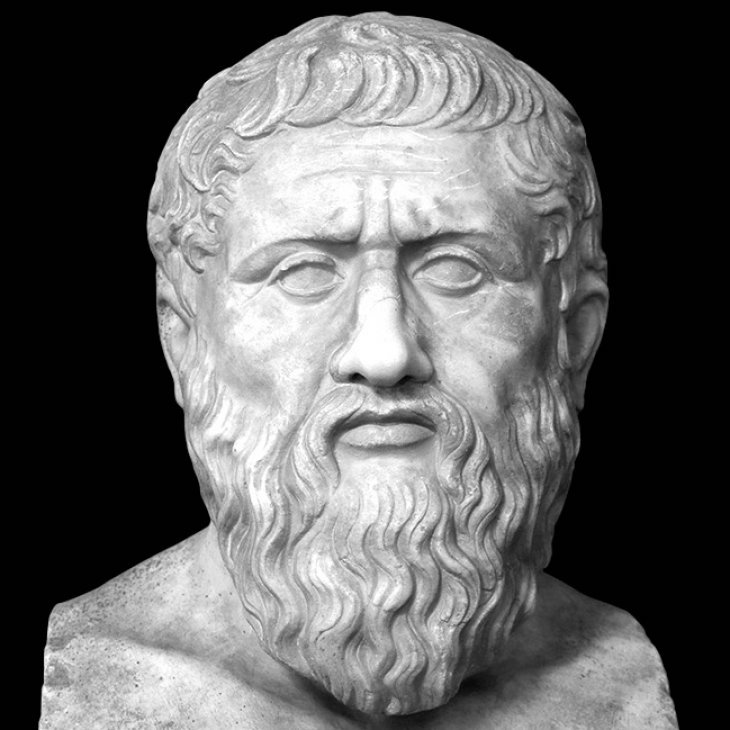

Platón nació en Atenas sobre el 428/27 a.C. en el seno de una influyente familia aristocrática. Su origen noble le permitió disfrutar de una educación integral (gramática, retórica, música, poesía, etc.) enfocada hacia una futura vida política, que, por aquel entonces, estuvo marcada tanto por la Guerra del Peloponeso y el declive de la democracia ateniense.

Platón. Leonidas Drosis. Jardín de la Academia de Atenas

Vida y obra platónicas

Platón nació en Atenas sobre el 428/27 a.C. en el seno de una influyente familia aristocrática. Su origen noble le permitió disfrutar de una educación integral (gramática, retórica, música, poesía, etc.) enfocada hacia una futura vida política, que, por aquel entonces, estuvo marcada tanto por la Guerra del Peloponeso y el declive de la democracia ateniense. Hacia el año 407, el joven Platón empezó a frecuentar el círculo de Sócrates, convirtiéndose en uno de sus discípulos más cercanos hasta su condena a muerte en el 399. Tras aquel acontecimiento, que dejaría una profunda impronta en su vida, realizó una serie de viajes que le condujeron hacia diversos centros del saber la época, desde Egipto hasta las colonias griegas del sur de Italia. Allí se familiarizó con las doctrinas pitagóricas, además de visitar la corte del tirano Dioniso I, en la ciudad de Siracusa.

De regreso a Atenas, hacia el 387, Platón fundó la Academia, una institución destinada a dar una educación filosófica completa a los futuros políticos. En poco tiempo, la Academia platónica –entre cuyos primeros alumnos estará Aristóteles– encontró su lugar en la vida educativa ateniense, ofreciendo un conjunto variado de disciplinas que iban de la dialéctica a las matemáticas, pasando por la música, la astronomía o la física. Más adelante, habiendo fracasado en varios viajes más a Siracusa, el filósofo retornó a su ciudad natal en el 360, donde fallecería sobre el 348.

Platón nos ha legado una obra filosófica inmensa, concebida casi toda ella en forma de diálogos. Alrededor de 36 diálogos se han logrado transmitir de manera íntegra, reproduciéndose en ellos el mismo esquema y estrategia literarios, también un mismo lenguaje didáctico, donde el pensador ateniense no planteó tanto una sistematización ordenada de su pensamiento cuanto una conversación filosófica abierta cuyo protagonista era siempre Sócrates. Por otro lado, en sus obras se intenta reproducir el espíritu indagador de la mayéutica socrática, aunque reforzada por una bello y original estilo expositivo. Así, adoptan la forma compositiva de prolongados debates filosóficos con diferentes interlocutores, en los que mediante el comentario indirecto, los excursos o el decisivo relato mitológico, el personaje llamado “Sócrates” encarna una incesante búsqueda dialéctica por la verdad intercalada por sugerentes imágenes, parábolas, alegorías o metáforas.

El problema de la clasificación de los diálogos platónicos, así como su autenticidad y atribución, ha derrochado importantes ríos de tinta desde la Antigüedad hasta nuestros días. Además, al no estar fechados, los diálogos no son fácilmente ordenables desde una perspectiva cronológica, aunque el denodado trabajo filológico haya estado en condiciones de fijar una serie de criterios mínimos para dividir la obra platónica en cuatro periodos: diálogos de la época de juventud (393-389), con obras sobre temas ético-prácticos como Apología de Sócrates, Critón, Protágoras, etc.; diálogos de transición (389-385), con obras de transición sobre temas del lenguaje y cuestiones políticas como Gorgias, Menón y Crátilo; diálogos de madurez (385-370), con obras como El banquete, Fedro, Fedón o La República, donde aparecen los temas fundamentales de su filosofía como la teoría de las ideas, la teoría del conocimiento, la doctrina del alma o la concepción del Estado; por último, diálogos de vejez (369-348), con obras tardías como Parménides, Timeo o Leyes, donde se revisan muchos de los planteamientos de las etapas anteriores, y que versan sobre cuestiones lógicas, políticas, médicas o científico-naturales.

La escuela de Atenas. Rafael Sanzio. 1510-1511. Técnica Pintura al fresco. 500 cm × 770 cm. Museos Vaticanos. Ciudad del Vaticano

Pensamiento platónico: teoría de las ideas

No es fácil elegir un punto de partida para adentrarse en el pensamiento platónico, aunque muchos estudiosos coinciden en que el descubrimiento de la existencia de una realidad suprasensible representa uno de los mejores hilos conductores para sumergirnos en la radical novedad de su pensamiento y ponderar su impacto en la historia de la cultura occidental. Para expresar dicha novedad, Platón recurrió en su diálogo Fedón a una imagen simbólica que definió en términos de “segunda navegación”, como posterior a la “primera navegación” emprendida por los filósofos presocráticos. Pues así como la navegación iniciática de la filosofía presocrática quiso explicar la naturaleza apelando a principios originarios de tipo material vinculados a lo sensible, la segunda navegación platónica dejaba atrás la física para trazar otra senda, que implicaba el paso de la esfera del conocimiento sensible a la ardua conquista del conocimiento suprasensible.

Para ilustrar este nuevo camino, Platón se sirve del siguiente ejemplo. Pongamos que queremos responder a la pregunta de por qué es bella una cosa. Si quisieran explicar ese “por qué”, los filósofos presocráticos recurrirían a elementos físicos del objeto observado (figura, color, etc.); sin embargo, el filósofo ateniense señala que, en tal caso, no estaríamos determinando la causa que hace que una multitud de objetos sensibles se nos aparezcan como bellos. Consideradas en su conjunto, todos esos objetos empíricos cuya belleza constatamos parecen participar de algo que va más allá de la figura, el color, etc. de cada caso individual, de ahí que parezca plausible defender la existencia de una causa superior que dé razón de esa inteligibilidad, de esa captación no sensible ni visible de lo bello en sí:

Sócrates – Pues bien, a estas muchas cosas bellas, iguales, etc., las puedes tocar, ver o percibir por los otros sentidos, mientras que las que se comportan idénticamente no podrás aprehenderlas por ningún otro medio que por el uso racional de la mente, dado que éstas son invisibles y no perceptibles a la vista.

Cebes – Dices la verdad.

Sócrates – ¿Quieres entonces que admitamos dos clases de cosas; unas perceptibles a la vista, las otras invisibles?

Cebes – Admitámoslas.

Sócrates – ¿Y que las invisibles siempre se comportan idénticamente, en tanto que las perceptibles a la vista jamás se comportan idénticamente?

Cebes – Admitamos también eso. (Fedón 78d-79a)

Estas causas de naturaleza no física de las que habla Sócrates con ocasión de lo bello, estas realidades inteligibles que trascienden la apariencia cambiante de las cosas fueron designadas por Platón con el término “idea” (eîdos). La palabra griega “idea” significa “forma” o “paradigma”, y es una suerte de modelo arquetípico, único e inmutable, de una determinada clase de objetos del mundo tales como la idea de justicia o de belleza, pero también la idea de círculo o de silla. Sin embargo, las ideas no son simples pensamientos, ni tampoco meros objetos mentales, antes bien, son entidades puramente inteligibles, captables exclusivamente mediante la inteligencia y sin la intervención de los sentidos.

La llamada teoría de las ideas es uno de los pilares sobre los que se asentará todo el pensamiento platónico, desde la física hasta la ética, pasando por la política y la teoría del conocimiento. Nos encontramos ante la primera respuesta integral a la pregunta por la naturaleza de la realidad y el conocimiento basada en un marcado dualismo ontológico y epistemológico, esto es, admitiendo diferentes niveles de realidad y de conocimiento.

La teoría de las ideas como dualismo ontológico

De entrada, para el filósofo ateniense discriminar dos planos de realidad de las cosas implica postular la existencia de dos mundos: el mundo inteligible y el mundo sensible.

Por un lado, el mundo inteligible no se puede percibir mediante los sentidos y está constituido solo por las ideas, siendo un mundo inmaterial y eterno, perfecto e inmutable, accesible exclusivamente mediante el intelecto. En dicho mundo, no todas las ideas son iguales y pueden ser de diverso tipo, manteniendo siempre un orden jerárquico; así, pueden existir formas matemáticas o geométricas –igualdad, unidad o triángulo–, o bien valores morales o estéticos –justicia, bondad o belleza–, presididos las más de las veces por la idea de Bien, entendida como idea suprema que, como el Sol, posibilita la iluminación de todo lo existente.

Por otro lado, el mundo sensible es el mundo físico y material, donde las cosas son visibles y conocidas a través de los sentidos. En cuanto mundo mudable e imperfecto es corruptible, de modo que está sometido al cambio, a la generación y a la destrucción. Este mundo está dominado por las apariencias engañosas que producen los sentidos, que existen por imitación o bien por participación de las ideas, de ahí que Platón insista en que dicho mundo es un mero reflejo o copia del mundo de las ideas.

Tal vez sea en su diálogo de vejez Timeo donde mejor se ejemplifique la aspiración platónica de explicar la estructura interna del universo, así como su funcionamiento y su génesis en cuanto cosmos racional y perfecto, a partir de esta concepción dualista de la realidad. Ofreciendo una narración sobre la formación del cosmos –acudiendo para ello a elementos míticos, no menos que a doctrinas del pitagorismo, el orfismo y el atomismo–, Platón brinda una explicación sobre la racionalidad del universo como resultado de la intervención de un ser superior, un diseñador o arquitecto del mundo que recibirá el nombre de demiurgo. El demiurgo no es un dios creador omnipotente, sino un artesano que según un modelo preexistente impone orden y estructura en el caos de una materia primigenia también preexistente; asimismo, está subordinado ontológicamente a las ideas eternas y depende de su contemplación y posterior reproducción como formas bellas y perfectas para modelar el mundo sensible partiendo de esta materia caótica e informe, sometida como está al movimiento y al ciego azar (Timeo 28c-29b).

La teoría de las ideas como dualismo epistemológico

Para Platón, esta concepción de los dos órdenes de realidad está íntimamente vinculada con su teoría del conocimiento, de ahí que la doctrina de las ideas posea siempre una vertiente epistemológica, esto es, relativa a la naturaleza del conocimiento y a sus diferentes grados. En efecto, ¿cómo pueden los hombres –que pertenecen a la esfera sensible e imperfecta– participar de la realidad eterna y suprema de las ideas? ¿Cómo pasar de la mera opinión (doxa) sobre las cosas sensibles en el mundo cambiante y aparente, al saber científico estricto y al conocimiento intelectual (epistéme)?

La respuesta a esta pregunta será abordada mediante la doctrina de la reminiscencia o anámnesis, una forma de conocimiento que se expresa en la divisa “conocer es recordar”, un reemerger de algo que ha existido siempre en la interioridad de nuestra alma. Lo que tal doctrina para sugerirnos es que cualquier aprendizaje y conocimiento humanos no se realiza por medio de la acumulación de experiencias particulares, sino que es el recuerdo de las ideas que nuestra alma ha contemplado durante su existencia primera en el mundo inteligible de las ideas. La reminiscencia implica, pues, la inmortalidad del alma constituyendo, por consiguiente, un poderoso argumento de esa inmortalidad.

El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces, y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido; de modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde, no sólo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía. Estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma, y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa –eso que los hombres llaman aprender–, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Pues, en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa, en suma, que una reminiscencia (Menón 81c-d).

Por un lado, la teoría de la anámnesis remite a un horizonte mítico-religioso basado en la concepción dualista de origen órfico-pitagórico sobre la distinción cuerpo-alma, que remite a una doctrina de la salvación del hombre y su destino tras la muerte. En esta comprensión antropológica asumida por Platón, el alma inmortal va reencarnándose cíclicamente en distintos cuerpos, de manera que, cuando conocemos, en realidad recordamos lo que ya el alma había aprendido en otras vidas. No en vano, el cuerpo forma parte del mundo sensible, es material y corruptible, perecedero y aparente, de ahí que posea siempre connotaciones negativas: es tanto la raíz de todo mal como la tumba o cárcel del alma, de la que esta aspira a liberarse en cuanto lugar de expiación de una culpa originaria (Crátilo 400c). Tal es, de hecho, la profunda dimensión escatológica que podemos reconstruir en las narraciones platónicas del “mito de Er” o el “mito del carro alado”, por citar solo las más conocidos.

Por otro lado, la teoría de la anámnesis puede interpretarse en el sentido de que el horizonte mítico-religioso sirve también a un interés epistemológico, que parte de la confianza de que la búsqueda filosófica de un saber adquirido antes de la experiencia de la realidad sensible es posible. Para elaborar un conocimiento que supere la simple opinión hay un camino cognoscitivo que se puede recorrer: el camino dialéctico, que permite remontarse al mundo de las ideas. Así pues, si la misión del filósofo posee también una vertiente educativa, lo es en la medida en que únicamente la dialéctica represente el método por el cual el pensamiento se eleva por encima de las meras opiniones, en un movimiento simultáneamente doble de ascenso hasta la intuición de la idea y de descenso crítico de esclarecimiento de esta. En este sentido, los diálogos platónicos ejemplifican esta confianza suprema en la filosofía, a saber: que solo ella permite la adquisición de aquel tipo de conocimiento que se eleva hasta el supremo conocimiento de lo inteligible.

Busto de Platón del siglo IV a. C., copia romana de un original griego. Museo Pio-Clementino del Vaticano.

III. El Estado ideal platónico

Podemos afirmar que la teoría política en general, y la teoría del Estado en particular, encuentran en Platón su momento fundacional. Heredero del impulso socrático, descubridor de los principios básicos de la vida política, el filósofo ateniense inaugura una larga tradición del pensamiento occidental que defiende la íntima relación que existe siempre entre la política y la filosofía, así como entre la política y la ética, cifrándose su empeño teórico en fundar un orden moral para la realización de la virtud. En este sentido, su innovador cuestionamiento filosófico sigue siendo irrenunciable para pensar toda vida en sociedad: ¿debe el fundamento ideal sobre el que se base toda construcción política sostenerse sobre un principio de orden ético?

Comprendida como virtud, a esta aspiración ideal y utópica de una mejor organización social y política de la polis Platón la llamará “justicia”, y su indagación será el objeto de estudio de La República, donde abordará, entre otros muchos aspectos, la organización del Estado ideal y la educación los ciudadanos en su interior.

La organización de la ciudad-Estado ideal

La ciudad-Estado nace porque no somos autárquicos ni nos bastamos a nosotros mismos, es más, son nuestras mutuas necesidades las que nos llevan a asociarnos cooperativamente y a dividir las diferentes tareas en su seno; de ahí que toda sociedad sea una mutua satisfacción de necesidades entre sus miembros, cuyas capacidades se complementan de un modo recíproco:

– Pues bien –comencé yo [Sócrates]–, la ciudad nace, en mi opinión, por darse la circunstancia de que ninguno de nosotros se basta a sí mismo, sino que necesita de muchas cosas. ¿O crees que es otra la razón por la cual se fundan las ciudades?

– Ninguna otra – contestó [Glaucón].

– Así, pues, cada uno va tomando consigo a tal hombre para satisfacer esta necesidad y a tal otro para aquella; de este modo, al necesitar todos de muchas cosas, vamos reuniendo en una sola vivienda a multitud de personas en calidad de asociados y auxiliares y a esta cohabitación le damos el nombre de ciudad. ¿No es así?

– Así. (República 369b-c)

Del análisis de las necesidades que debería cubrir una sociedad ideal deduce Platón la necesaria existencia de tres clases sociales que configurarían la organización del Estado proyectado: los agricultores y artesanos, los guardianes y los gobernantes-filósofos, junto con sus correspondientes virtudes (templanza, fortaleza y prudencia). Ni que decir tiene que se trata de una estructura tripartita de la sociedad, rígida y cerrada, que coincidiría con la división tripartita del alma humana: concupiscible, irascible y racional.

Este paralelismo entre la naturaleza del Estado y la naturaleza del individuo resulta decisivo para comprender el alcance de la propuesta platónica. Pues del mismo modo que en el Estado encontramos tres clases sociales, también en el individuo deben identificarse tres partes del alma, correspondiéndole una virtud predominante a cada una de ellas. Si en cada parte del ciudadano prevalece una de estas tres partes, podremos distribuir armónicamente las funciones sociales de acuerdo con las características psicológicas del individuo. Determinada la virtud que corresponde a cada clase social, estaremos en condiciones de determinar en qué puede consistir la justicia en la polis ideal, a saber: que cada clase social se ocupe de la tarea que le corresponde con arreglo a su virtud, cumpliendo su misión conforme al orden ideal.

La educación en la ciudad-Estado ideal

El otro pilar de la construcción política de La República es la educación, por cuanto una polis perfecta debe tener también una educación perfecta. Para Platón, el camino educativo no debe determinarse ni en función del origen familiar, ni debe dejarse en manos de los sofistas. Antes bien, debe diseñarse como un proceso selectivo y regulado mediante el cual se podrá determinar qué tipo de naturaleza tiene cada ser humano y, por lo tanto, a qué clase social ha de pertenecer.

Con todo, gran parte de los esfuerzos platónicos se centrarán en la tarea educativa de los gobernantes-filósofos, que se seleccionarían entre los mejores guardianes tras una larga formación y entrenamiento, representando una especie de aristocracia basada en la capacidad intelectual y en la preparación científica. En este sentido, serían los únicos capacitados para el gobierno perfecto, reuniendo las condiciones necesarias para el buen gobierno de la ciudad ideal y la perfecta organización de la sociedad humana de acuerdo con la justicia (República 474b), ya que poseerían el conocimiento de las ideas y, entre ellas, el de la idea suprema. De ahí que sea conveniente subrayar que la finalidad última de su educación consiste en llegar a conocer y contemplar precisamente la idea de Bien, a fin de implantarla más tarde en la realidad histórica concreta.

Mito de la Caverna. Platón

El mito de la caverna: una interpretación política

Para ilustrar mejor este momento, baste recordar la parte final de la alegoría más famosa de Platón, el conocido como “mito de la caverna”. Situada en el libro VII de La República, esta narración condensa la mayoría de temas de su filosofía y, entre otras muchas interpretaciones, permite ciertamente una en clave política.